Palais d'or

Depuis l'année dernière et l'époustouflant There is no-one what will take care of you, la nouvelle se propage, insistante : les Palace Brothers seraient le plus bel espoir d'Amérique. Secret gardé et bichonné par ceux qui ont un mis le doigt sur cet album à la richesse infatigable — de Sonic Youth aux Tindersticks, de Steve Albini à Dominique A. —, cette musique d'avant toutes les guerres ne connaît que le désert et la tristesse des hommes seuls. A l'heure où l'étrange frère Oldham revient en solitaire — Days in the wake, album de causse — conversation à demi-mot avec le mystère le plus passionnant de Louisville, Kentucky.

Les Palace Brothers s'adaptent aux situations requises par les chansons. A l'époque de There is no-one what will take care of you, je sentais qu'elles avaient besoin de compagnie. Il fallait trois guitaristes, un vrai groupe. Mais pour le nouvel album, j'avais envie d'être seul avec elles. En ce sens, les Palace Brothers ne sont pas vraiment un groupe conventionnel. Suivant les villes, suivant les états, notre disque est classé dans tous les bacs possibles et imaginables. Ma fierté, c'est que notre disque soit rangé à la rubrique "country" de la boutique Tower Records de Nashville. Là, dans la capitale mondiale du genre, nous sommes acceptés aux côtés de Dwight Yoakam, un grand honneur.

Tu utilises tes musiciens comme des mercenaires. Comment le prennent-ils ?

Il ne peut pas en être autrement. Les chansons du nouvel album n'auraient pas supporté leur présence. Ce n'est pas un choix, juste une évidence qui m'est apparue au fur et à mesure que je composais l'album. Une sorte d'intervention divine m'a fait comprendre que je devais me passer des autres. Je ne pouvais pas, une fois de plus, faire face aux tensions. L'atmosphère, les situations d'enregistrement déteignaient sur mes chansons. En écoutant notre premier album, il est facile de comprendre quelles chanons ont été enregistrées dans le stress et quelles autres l'ont été dans le confort. Il y avait trop de tensions. Avec Britt Walford (ex-Breeders), nous étions copains depuis l'école. Une très longue et très belle amitié. Il a pourtant fallu se séparer (silence)... Je n'ai pas l'impression qu'il me trouvait très facile, il y a eu des moments douloureux. Nous avons enregistré There is no-one what will take care of you dans le salon d'amis, en ville, puis dans une cabane en rase campagne. La différence entre les morceaux enregistrés en ville et ceux conçus dans les champs et phénoménale. Curieusement, les chansons faites en ville sont plus détendues. Les musiciens allaient et venaient, quittaient la pièce quand je n'avais plus besoin d'eux. A la campagne, nous étions les uns sur les autres, avec nul endroit où s'échapper. Chaque détail prenait une importance monstrueuse car nous n'avions rien d'autre à faire. Nous avions l'impression qu'il n'y avait pas d'issue de secours, malgré la campagne qui nous entourait. Il n'y avait que cette cabane, à la fois notre chambre et notre studio.

Tu viens de terminer une tournée anglaise en solo. N'est-ce pas difficile de se retrouver seul sur scène pour quelqu'un de timide comme toi ?

Quand les chansons ne m'obéissent pas, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je le vis mal. Par contre, ça me donne une liberté très excitante. Je peux réparer les chansons en plein vol, changer les paroles, les structures, choses impossibles avec un groupe, qui a besoin de repères. De toute façon, sur scène, je n'arrive pas à imaginer qu'on me regarde. Je deviens invisible, les gens ne voient plus que les images véhiculées par mes chansons.

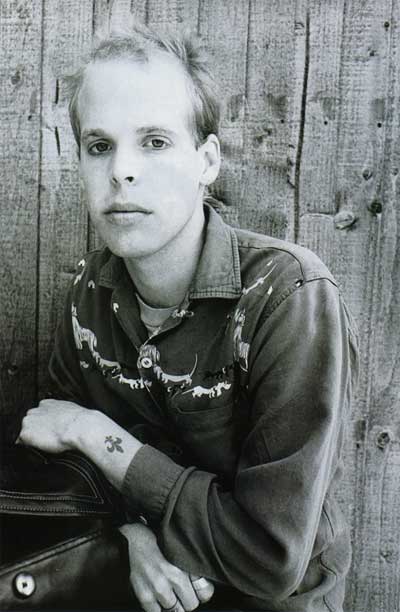

Photo : Renaud Monfourny

Quand j'étais gosse, les murs de ma chambre étaient totalement recouverts de photos de pop-stars. Il y en avait tellement que j'étais incapable d'en reconnaître une. Mes murs étaient devenus un seul personnage, un patchwork de tous les autres. C'était comme ces gens qui accrochent des crucifix chez eux : une façon de me rappeler ce qu'ils représentent. Il ne faut pas les oublier, mes posters me permettaient de me souvenir d'eux chaque matin. Les Misfits, les Ramones, Eddie Sedgwick : ma sainte Trinité.

Rêvais-tu de gloire ou la reconnaissance de tes pairs — de Sonic Youth à Courtney Love — te suffit-elle ?

C'est fantastique d'enregistrer un premier album, car on ne sait pas du tout qui il va toucher. On peut alors tout imaginer : j'avais l'impression d'être utile à une personne abstraite, de lui parler. Mais le seul public concret, immédiat, c'est la communauté des musiciens. C'est eux qui ont été touchés, une espèce de secte éparpillée dans le monde entier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons un peu dépassé ce cadre. Ma seule ambition était de jouer une musique qui ne fasse de mal à personne, une musique inoffensive basée sur les harmonies. C'est pour ça que nous avons choisi ce nom : il évoque la famille, les musiques traditionnelles jouées en veillée.

A t'entendre, on croirait que tu n'as pas formé ce groupe pour des raisons d'ego.

Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème à totalement séparer le groupe de ma vie privée, de ce que je suis. L'ego, je le garde pour d'autres facettes de mon existence. Je n'ai pas trop de mal à le laisser de côté quand j'enregistre.

Il y a quelques années, tu as été la star du film Matewan, de John Sayles. Tu avais alors 16 ans. Comment l'as-tu vécu ?

Je n'ai pas sombré dans la drogue (silence)... A Louisville, dans le Kentucky, je faisais déjà du théâtre depuis longtemps. C'est là qu'on m'a repéré. J'avais commencé à 8 ou 9 ans, des pièces classiques : Shakespeare, Dickens... C'était mon hobby, ma passion. Tout gamin, j'allais déjà au théâtre et au cinéma avec mes parents. Ca comptait beaucoup plus pour moi que la musique. Pourtant, j'adorais le msytère des disques ; j'étais incapable d'imaginer ce qui se passait avant qu'ils soient finis, avant qu'ils n'arrivent chez moi. C'était de la musique, rien d'autre, c'était troublant. Au théâtre, j'avais l'impression de tout voir du début à la fin, que rien ne m'était caché. C'était donc plus facile de s'identifier au théâtre qu'à la musique. Car j'avais beau chercher, je ne voyais pas la moindre présence humaine sur les albums, ça me faisait peur. Je savais parfaitement comment monter sur scène, comment écrire une pièce, mais comment faire un disque était un grand mystère, quelque chose qui me dépassait totalement. Je m'en croyais incapable.

Comment tes proches ont-ils réagi quand tu es devenu la vedette de Matewan ?

C'est un trou noir, je ne me souviens plus du tout de cette période de ma vie. D'après mes vagues souvenirs, tourner était assez agréable. Mais le cinéma, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Je suis passé à la musique sans sourciller, sans me retourner. Pourtant, le théâtre était toute ma vie. A 17 ans, j'avais déjà réussi à faire monter deux des pièces que j'avais écrites. Le théâtre de Louisville n'était qu'à quelques pas de mon lycée, je courais sans arrêt de l'un à l'autre. Je passais des heures de déjeuner, mes soirées, mes week-ends à bosser sur mes pièces. A l'école, je n'en parlais à personne, nul ne se doutait de ma double vie. Dans ce lycée, personne ne se connaissait. Ce n'était qu'un lieu de passage, pas du tout une école bien implantée dans son quartier. On y venait de loin, de tous les coins de Louisville. Les Noirs venaient de dizaines de kilomètres à l'ouest, les Blancs de dizaines de kilomètres à l'est. Si bien que la vie privée de chacun était un mystère. Je n'avais de rapport avec personne.

Tu devais être une célébrité locale ?

J'étais trop solitaire pour pouvoir comparer. Même mes rares amis — ceux avec qui je passais mes après-midi à écouter des disques — ne savaient rien de ma passion. Je n'ai jamais pris le temps de leur expliquer. Ce que je faisais me paraissait sans importance. Il y avait tellement mieux à faire... Président des Etats-Unis, ça oui, j'aurais été fier. Mais acteur... En fait, je crois que tout le monde s'en foutait, de mon théâtre.

Je n'ai jamais été un enfant révolté. La colère, je la distribue en petites tranches, de manières régulière. Je n'ai jamais économisé pour de grosses crises. Quand j'entends la colère de Public Enemy, ça sonne faux à mes oreilles. On ne peut pas être dans une telle rogne des journées entières. C'est une ficelle : comme les rayons "folk" ou "country", on devrait trouver des rayons "colère" chez les disquaires. Snoop Doggy Dogg est beaucoup plus intéressant : la colère est là, mais pas servie à la louche, pas brandie. Je ne suis pas assez impliqué dans la société pour qu'elle me révolte.

Avais-tu le temps pour d'autres passions ?

La musique a petit à petit commencé à m'obséder. Et puis j'écrivais des poèmes, des nouvelles, presque une maladie. Il faut dire qu'à la maison, nous regardions beaucoup de films étrangers, écoutions des disques du monde entier. Il y avait une grande ouverture d'esprit et de la tolérance chez les Oldham, je savais que beaucoup de choses étaient possibles. A 10 ans, mon père m'emmenait déjà voir des choses comme Walkabout (La randonnée) de Nicholas Roeg, un film avec des enfants mourant de faim dans le désert, deux suicides... Voilà mes premiers souvenirs d'enfance. Ca et des chansons de Barbara, de Françoise Hardy, d'Aznavour, de Piaf... Maman était allée en France quand elle était jeune fille, ça avait marqué notre maison. A Louisville, beaucoup de gens parlent encore français. Nous avons une énorme statue de Louis XVI, l'emblème de la ville est la fleur de lys (il soulève sa manche et dévoile un tatouage de fleur de lys)... La ville est jumelée avec Montpellier. La mère de notre joueur de banjo est française, elle était venus étudier à Louisville et n'est jamais repartie à Montpellier. Des amis m'ont même dit qu'ils trouvaient ma musique très française.

Cette "soif d'expériences" t'a-t-elle parfois poussé à faire des choses dangereuses ?

Je suis en bon état, je suis la preuve vivante que rien n'était dangereux. Je suis là, voilà, c'est tout (silence)... Sans cette curiosité, je n'aurais jamais découvert des musiques enregistrées avant qu'il existe des studios, des overdubs. Toutes ces chansons bouleversantes que j'ai forcément en tête pendant que nous enregistrons nous-mêmes. Ces très vieux disques de folk, de country, je les entendais à la radio, en voiture, aux mariages. On ne peut pas échapper à cette musique et un jour, elle a fini par me toucher moi aussi. Les gens ont besoin de ces disques, moi comme les autres. Mais ce goût pour la tradition n'est pas un hobby, une manie de collectionneur. C'est plus sérieux. Je passe ma vie à lire des livres d'histoires. Comme celui de Nick Kent.

Nick Kent, un livre d'histoire ?!?!

Quand j'écoute un très vieux disque de blues, c'est une leçon d'histoire. Je me replonge dans l'époque où il a été enregistré, je pense au chemin que le disque a pu parcourir depuis soixante ans... J'aime remonter l'histoire de ces musiques, suivre leurs ramifications. L'histoire de mon pays me passionne aussi. Le mouvement vers l'avant a été puissant, pour s'arrêter net. Depuis sa naissance, l'Amérique grandissait. Et peu à peu, les gens se sont installés, la culture tout entière s'est installée. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille sur sept ou huit générations. Autant dire qu'il n'y a plus de chance pour que nous changions. Mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Blancs d'Amérique se cherchaient encore, la forme de la société bougeait sans cesse. Pour les Blancs, les choses ont maintenant trouvé une forme définitive, leur place. C'est une affaire classée. Nous sommes une vieille nation à notre tour, comme la France ou l'Angleterre. Mais pour les Noirs et les Hispaniques, le mouvement est loin d'être figé. Dans trente ans, l'Amérique sera peut-être bilingue, les panneaux seront rédigés en anglais comme en espagnol. Pour eux, la roue tourne encore.

Es-tu attaché à ta région, au Sud ?

Gamins, nous étions tous attachés à Louisville. Je crevais d'envie de voir le monde, mais j'étais heureux dans le Kentucky. Pour moi, ce n'était pas une prison, il se passait beaucoup de choses intéressantes à la maison. Et puis, j'aime le climat du Sud, l'autarcie des gens. Ils vivent de pas grand-chose, mais en se serrant les coudes. Car ici, nous connaissons la défaite (silence)... Partout en Amérique, les gens peuvent s'enorgueillir d'avoir gagné la guerre de Sécession. Nous, nous l'avons perdu. Les gens du Nord-Est nous montrerons toujours du doigt, continueront à se sentir supérieur à nous. Depuis plus d'un siècle, nous vivons avec ce poids de la défaite sur nos épaules. Les Sudistes auraient voulu qu'il existe deux nations, mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'une. Quoi qu'on fasse, on n'est qu'un loser. Et le sud paie le prix fort, aujourd'hui encore. Il suffit de se balader dans la campagne, de voir toutes ces cabanes sans électricité, pour savoir immédiatement qui a gagné et qui a perdu. J'ai retrouvé la même résignation chez certains Allemands. Une résignation plus bruyante que dans le Sud. Ici, le temps invite à la placidité. On voit bien parfois des types brandir des drapeaux sudites, on entends bien parfois des chansons country comme If the South would have won, mais de manière générale — même si les gens affirment que le Sud renaîtra de ses cendres —, le coeur n'y est pas vraiment. La vision romantique que les gens ont du Sud est totalement fausse : les problèmes d'éducation sont monstrueux dans l'Alabama, certains comtés du Mississippi sont toujours impossibles d'accès pour les Noirs... Pour un Américain, déménager ici est une régression, une descente en enfer.

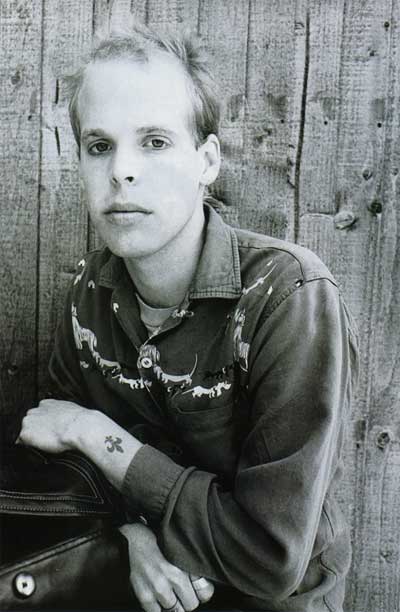

Photo : Renaud Monfourny

Je suis dans mon coin, je ne sais rien. Je ne connais aucun nouveau groupe, je ne fais aucun effort pour les découvrir. Je sais que ceux qui ont du talent finiront pas venir à mes oreilles. Je laisse la sélection se faire d'elle-même : une fois de temps en temps, je vais dans un magasin de disques et je m'approvisionne. C'est comme ça que j'ai acheté Royal Trux, Aerosmith, Salt'n'Peppa, Guns 'N Roses. Depuis le jour où mes parents ont commencé à me donner de l'argent de poche, je me suis mis à acheter des disques à la chaîne. Mon grand-frère écoutait du hardcore et moi, je n'achetais que des albums des années 50 et 60. Dans ses disques, je ne trouvais que rarement mon bonheur. Mais il y en a un ou deux que j'adorais : Transformer de Lou Reed et un mini-album de The Fall qui s'appelle Slates... Je les écoutais en boucle. Ils étaient les seuls modernes, sinon ce n'était qu'Elvis, les Platters, Buddy Holly ou Herman's Hermits. Chez Presley, j'adorais les chansons rock'n'roll, le beat... C'était en plein milieu des années 70, alors qu'il était considéré comme le dernier des ringards. Pour moi, il était resté ce mec incroyablement cool des pochettes. Ce gros bouffi qui chantait à Las Vegas, ça ne pouvait pas être la même personne. Si bien que sa mort ne m'a pas du tout bouleversé. J'étais convaincu qu'il n'était plus de ce monde depuis longtemps.

Sa mort coïncide avec l'émergence des punks. T'en souviens-tu ?

Certains disques m'ont beaucoup touché : celui de The Fall, ceux des Misfits, des Ramones. J'aimais leur allure, ils avaient l'air dangereux, surtout pour un gosse de 10 ans. C'est à cette époque que j'ai commencé à fréquenter les types qui allaient devenir Slint. Mais je n'avais pas le temps de jouer, j'étais trop impliqué dans le théâtre pour former un groupe. Pourtant, on m'avait offert une guitare. Je n'avais rien demandé, je n'avais aucune envie d'imiter mes idoles. Il a fallu que j'attende de quitter la maison, que j'abandonne le théâtre — vers mes 18 ans — pour que je me mette à la guitare sérieusement. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais été tenté de revenir au métier d'acteur. Des fois, quand je regarde un bon film, j'ai quelques regrets, mais je me ressaisis vite. J'ai trouvé un format pour écrire : ce n'est plus le théâtre, plus les nouvelles mais les chansons. J'en écris en permanence, sans la moindre difficulté. Le problème, c'est que la plupart d'entre elles se perdent dans mon cerveau avant d'être couchées sur le papier. Je n'ai pas de carnet, je perds beaucoup d'idées en route. C'est très frustrant d'oublier une mélodie, surtout après l'avoir siffloté cent cinquante fois pour être certain de la mémoriser. Ecrire fait partie de mon ordre des choses, une étape quotidienne et nécessaire. Sur le coup, ça me paraît presque banal. Ce n'est qu'après que je comprends à quel point ça compte pour moi. Il ne saurait y avoir de journée sans écriture. Si je n'arrive pas à achever une chanson, je deviens dingue. Ecrire peut être très perturbant, il m'arrive parfois d'être dérangé par ce que je viens de gribouiller. Des chansons comme Riding (chanson sur l'inceste) viennent de je ne sais où, elles ouvrent des perspectives nouvelles.

Es-tu parfois effrayé par ce que tu écris, par ce que tu lis ?

Je n'ai jamais peur. En ce moment, je lis les Confessions de saint Augustin et une encyclopédie sur les populations nomades du globe. Rien de terrifiant. Je suis passionné par les nomades, par les gitans. Ils sont environ cent mille ici, en Amérique mais ils finissent peu à peu par se ranger, pas s'installer. Avant ma naissance, les gitans se réunissaient une fois par an à Louisville. C'était leur pèlerinage, ils venaient camper sur les bords de la rivière, là où se sont maintenant installées les usines de chaux. Mes grands-parents se souviennent très bien d'eux. Mon grand-père était obstétricien et une fois, il a été accepté au camp des gitans pour un accouchement. Il a accompagné la femme à l'hôpital. Quarante gitans veillaient dans la salle d'attente, pendant que les autres campaient dans les jardins.

De quel milieu viens-tu ?

Mes parents étaient assez libéraux, issus de très vieilles familles américaines du Kentucky et de Virginie. Une lignée de prêcheurs, de meuniers, de politiciens... Mon père était homme de loi, ma mère enseignante. A la maison, c'était un mélange de tradition et de libéralisme assez étonnant. Ils avaient tellement confiance en la tradition qu'ils étaient très permissifs : ils étaient certains que tout se passerait finalement bien. Moi, je n'arrêtais pas de leur demander "Sommes-nous une famille des classes supérieuses ?" et eux me répondaient "Non, nous sommes de la classe moyenne". La maison n'était pas en très bon état, mais jolie. Je voulais donc savoir si nous étions riches ou pas, car les gosses du quartier parlaient beaucoup de ce genre de choses.

Faisais-tu un complexe en classe ?

J'étais simplement curieux. A l'école, il y avait aussi bien des gosses des beaux quartiers que des fils de fermiers. Louisville n'est pas une ville très urbanisée. Les champs ne sont jamais loin. Ca a forcément affecté notre musique. Mais moins que mon état d'esprit au moment d'enregistrer There is no-one what will take care of you. La géographie n'est qu'un détail. L'état mental du songwriter, voilà la véritable clé. Autrement plus déterminante qu'un simple hasard physique.

A cette époque, comment envisageais-tu le futur ?

Je voulais devenir pompier. Ensuite, j'ai voulu apprendre les langues, puis le cinéma. A l'université, j'avais trouvé un cursus qui réunissait français, italien et cinéma. J'aimais les films, je voulais travailler dans ce milieu-là, sans plus de précisions. Je me souviens d'un film très marquant, Le ballon rouge, d'Albert Lamorisse... L'histoire d'un petit garçon qui récupère et chérit un ballon de baudruche que tous les autres enfants veulent crever. Je rêvais de jouer moi aussi dans un film. Je n'aurais jamais cru que ça puisse être tant de travail. Même si John Sayles a tout fait pour me rendre la vie facile, j'en ai bavé sur le tournage de Matewan.

Dieu a toujours été à mes côtés, d'une manière ou d'une autre. Avec mes parents, nous allions à l'église catholique. A la maison, il y avait des crucifix discrets, rien de tape-à-l'oeil. Nous avions beaucoup d'oeuvres d'art magnifiques évoquant la vie du Christ. Pour un enfant, c'était des images très fortes, émouvantes au possible. Pourtant, je n'arrivais pas à trouver un sens à la Bible. D'autres aspects du catholicisme m'attiraient. Les églises, par exemple. Je suis allé à la messe pendant des années, puis j'ai totalement arrêté, avant d'y revenir. Mais cette fois-ci, plus à l'église catholique. Au début, j'y allais surtout pour accompagner mes parents et parce que j'aimais l'atmosphère. Maintenant, j'y vais avec les mêmes motivations qu'en me rendant au cinéma ou qu'en achetant un disque, à la recherche d'une expérience humaine enrichissante. Un sermon réussi ou des cantiques chantés avec enthousiasme peuvent me faire beaucoup de bien. Dans une des églises où je vais régulièrement, une femme joue de l'orgue, accompagnée par trois jeunes garçons à la batterie : ils n'ont que 10 ans, mais ils se relaient avec une énergie incroyable derrière les fûts. Aujourd'hui, je ne peux plus être catholique. Cette religion n'est plus satisfaisante pour moi, elle ne répond pas avec suffisamment de précision à mes questions. Même plus jeune, je me questionnais : comment pouvais-je être catholique en doutant à ce point de la Bible ? Je l'ai pourtant lue plusieurs fois, mais rien à faire. Je trouve les livres hors canon — des choses comme les apocryphes — plus intéressants. Je me sens d'ailleurs beaucoup mieux depuis que je ne vais plus à l'église. Je lis énormément d'ouvrages religieux, qui remplacent très bien les messes.

Ressens-tu toujours l'influence de ton éducation ?

Ca ne me quittera pas. Quand j'étais gosse, j'étais trop jeune et trop naïf pour comprendre ce qu'était le péché. Je savais bien qu'il ne fallait pas voler, mais c'était tout. L'église de notre quartier était plutôt chaleureuse. On y parlait plus d'entraide, de solidarité que de péché. Je crois qu'il n'y avait même pas de confessionnal dans l'église. Pour cela, il fallait aller chez le prêtre, un homme très doux et amical, qui ne passait pas sa vie à nous terroriser avec le péché.

Pourquoi le thème du péché revient-il si souvent sur There is no-one what will take care of you ?

Pour moi, il n'y a pas de Bien ou de Mal, il y a ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui est juste marche. Le péché, c'est ce qui ne marche pas. Pour moi, la frontière est claire. A l'époque de There is no-one what will take care of you, l'appel de la religion était très fort. J'allais à l'église chaque dimanche, je n'écoutais plus que des albums de gospel. C'est comme si j'avais été étudiant intensif en français : je crois que j'aurais alors écrit des chansons en français. J'étais totalement immergé dans la religion. De manière générale, je ne ressens jamais la présence de Jésus. Mais là, sur O Lord are you in need ?, il était bel et bien à mes côtés. Et je sais que c'est du passé, qu'il ne reviendra plus. Dieu, à la rigueur, reviendra me voir. Mais Jésus, plus jamais.

JD Beauvallet

Depuis l'année dernière et l'époustouflant There is no-one what will take care of you, la nouvelle se propage, insistante : les Palace Brothers seraient le plus bel espoir d'Amérique. Secret gardé et bichonné par ceux qui ont un mis le doigt sur cet album à la richesse infatigable — de Sonic Youth aux Tindersticks, de Steve Albini à Dominique A. —, cette musique d'avant toutes les guerres ne connaît que le désert et la tristesse des hommes seuls. A l'heure où l'étrange frère Oldham revient en solitaire — Days in the wake, album de causse — conversation à demi-mot avec le mystère le plus passionnant de Louisville, Kentucky.

Les Palace Brothers s'adaptent aux situations requises par les chansons. A l'époque de There is no-one what will take care of you, je sentais qu'elles avaient besoin de compagnie. Il fallait trois guitaristes, un vrai groupe. Mais pour le nouvel album, j'avais envie d'être seul avec elles. En ce sens, les Palace Brothers ne sont pas vraiment un groupe conventionnel. Suivant les villes, suivant les états, notre disque est classé dans tous les bacs possibles et imaginables. Ma fierté, c'est que notre disque soit rangé à la rubrique "country" de la boutique Tower Records de Nashville. Là, dans la capitale mondiale du genre, nous sommes acceptés aux côtés de Dwight Yoakam, un grand honneur.

Tu utilises tes musiciens comme des mercenaires. Comment le prennent-ils ?

Il ne peut pas en être autrement. Les chansons du nouvel album n'auraient pas supporté leur présence. Ce n'est pas un choix, juste une évidence qui m'est apparue au fur et à mesure que je composais l'album. Une sorte d'intervention divine m'a fait comprendre que je devais me passer des autres. Je ne pouvais pas, une fois de plus, faire face aux tensions. L'atmosphère, les situations d'enregistrement déteignaient sur mes chansons. En écoutant notre premier album, il est facile de comprendre quelles chanons ont été enregistrées dans le stress et quelles autres l'ont été dans le confort. Il y avait trop de tensions. Avec Britt Walford (ex-Breeders), nous étions copains depuis l'école. Une très longue et très belle amitié. Il a pourtant fallu se séparer (silence)... Je n'ai pas l'impression qu'il me trouvait très facile, il y a eu des moments douloureux. Nous avons enregistré There is no-one what will take care of you dans le salon d'amis, en ville, puis dans une cabane en rase campagne. La différence entre les morceaux enregistrés en ville et ceux conçus dans les champs et phénoménale. Curieusement, les chansons faites en ville sont plus détendues. Les musiciens allaient et venaient, quittaient la pièce quand je n'avais plus besoin d'eux. A la campagne, nous étions les uns sur les autres, avec nul endroit où s'échapper. Chaque détail prenait une importance monstrueuse car nous n'avions rien d'autre à faire. Nous avions l'impression qu'il n'y avait pas d'issue de secours, malgré la campagne qui nous entourait. Il n'y avait que cette cabane, à la fois notre chambre et notre studio.

Tu viens de terminer une tournée anglaise en solo. N'est-ce pas difficile de se retrouver seul sur scène pour quelqu'un de timide comme toi ?

Quand les chansons ne m'obéissent pas, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je le vis mal. Par contre, ça me donne une liberté très excitante. Je peux réparer les chansons en plein vol, changer les paroles, les structures, choses impossibles avec un groupe, qui a besoin de repères. De toute façon, sur scène, je n'arrive pas à imaginer qu'on me regarde. Je deviens invisible, les gens ne voient plus que les images véhiculées par mes chansons.

Photo : Renaud Monfourny

Quand j'étais gosse, les murs de ma chambre étaient totalement recouverts de photos de pop-stars. Il y en avait tellement que j'étais incapable d'en reconnaître une. Mes murs étaient devenus un seul personnage, un patchwork de tous les autres. C'était comme ces gens qui accrochent des crucifix chez eux : une façon de me rappeler ce qu'ils représentent. Il ne faut pas les oublier, mes posters me permettaient de me souvenir d'eux chaque matin. Les Misfits, les Ramones, Eddie Sedgwick : ma sainte Trinité.

Rêvais-tu de gloire ou la reconnaissance de tes pairs — de Sonic Youth à Courtney Love — te suffit-elle ?

C'est fantastique d'enregistrer un premier album, car on ne sait pas du tout qui il va toucher. On peut alors tout imaginer : j'avais l'impression d'être utile à une personne abstraite, de lui parler. Mais le seul public concret, immédiat, c'est la communauté des musiciens. C'est eux qui ont été touchés, une espèce de secte éparpillée dans le monde entier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons un peu dépassé ce cadre. Ma seule ambition était de jouer une musique qui ne fasse de mal à personne, une musique inoffensive basée sur les harmonies. C'est pour ça que nous avons choisi ce nom : il évoque la famille, les musiques traditionnelles jouées en veillée.

A t'entendre, on croirait que tu n'as pas formé ce groupe pour des raisons d'ego.

Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème à totalement séparer le groupe de ma vie privée, de ce que je suis. L'ego, je le garde pour d'autres facettes de mon existence. Je n'ai pas trop de mal à le laisser de côté quand j'enregistre.

Il y a quelques années, tu as été la star du film Matewan, de John Sayles. Tu avais alors 16 ans. Comment l'as-tu vécu ?

Je n'ai pas sombré dans la drogue (silence)... A Louisville, dans le Kentucky, je faisais déjà du théâtre depuis longtemps. C'est là qu'on m'a repéré. J'avais commencé à 8 ou 9 ans, des pièces classiques : Shakespeare, Dickens... C'était mon hobby, ma passion. Tout gamin, j'allais déjà au théâtre et au cinéma avec mes parents. Ca comptait beaucoup plus pour moi que la musique. Pourtant, j'adorais le msytère des disques ; j'étais incapable d'imaginer ce qui se passait avant qu'ils soient finis, avant qu'ils n'arrivent chez moi. C'était de la musique, rien d'autre, c'était troublant. Au théâtre, j'avais l'impression de tout voir du début à la fin, que rien ne m'était caché. C'était donc plus facile de s'identifier au théâtre qu'à la musique. Car j'avais beau chercher, je ne voyais pas la moindre présence humaine sur les albums, ça me faisait peur. Je savais parfaitement comment monter sur scène, comment écrire une pièce, mais comment faire un disque était un grand mystère, quelque chose qui me dépassait totalement. Je m'en croyais incapable.

Comment tes proches ont-ils réagi quand tu es devenu la vedette de Matewan ?

C'est un trou noir, je ne me souviens plus du tout de cette période de ma vie. D'après mes vagues souvenirs, tourner était assez agréable. Mais le cinéma, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Je suis passé à la musique sans sourciller, sans me retourner. Pourtant, le théâtre était toute ma vie. A 17 ans, j'avais déjà réussi à faire monter deux des pièces que j'avais écrites. Le théâtre de Louisville n'était qu'à quelques pas de mon lycée, je courais sans arrêt de l'un à l'autre. Je passais des heures de déjeuner, mes soirées, mes week-ends à bosser sur mes pièces. A l'école, je n'en parlais à personne, nul ne se doutait de ma double vie. Dans ce lycée, personne ne se connaissait. Ce n'était qu'un lieu de passage, pas du tout une école bien implantée dans son quartier. On y venait de loin, de tous les coins de Louisville. Les Noirs venaient de dizaines de kilomètres à l'ouest, les Blancs de dizaines de kilomètres à l'est. Si bien que la vie privée de chacun était un mystère. Je n'avais de rapport avec personne.

Tu devais être une célébrité locale ?

J'étais trop solitaire pour pouvoir comparer. Même mes rares amis — ceux avec qui je passais mes après-midi à écouter des disques — ne savaient rien de ma passion. Je n'ai jamais pris le temps de leur expliquer. Ce que je faisais me paraissait sans importance. Il y avait tellement mieux à faire... Président des Etats-Unis, ça oui, j'aurais été fier. Mais acteur... En fait, je crois que tout le monde s'en foutait, de mon théâtre.

Je n'ai jamais été un enfant révolté. La colère, je la distribue en petites tranches, de manières régulière. Je n'ai jamais économisé pour de grosses crises. Quand j'entends la colère de Public Enemy, ça sonne faux à mes oreilles. On ne peut pas être dans une telle rogne des journées entières. C'est une ficelle : comme les rayons "folk" ou "country", on devrait trouver des rayons "colère" chez les disquaires. Snoop Doggy Dogg est beaucoup plus intéressant : la colère est là, mais pas servie à la louche, pas brandie. Je ne suis pas assez impliqué dans la société pour qu'elle me révolte.

Avais-tu le temps pour d'autres passions ?

La musique a petit à petit commencé à m'obséder. Et puis j'écrivais des poèmes, des nouvelles, presque une maladie. Il faut dire qu'à la maison, nous regardions beaucoup de films étrangers, écoutions des disques du monde entier. Il y avait une grande ouverture d'esprit et de la tolérance chez les Oldham, je savais que beaucoup de choses étaient possibles. A 10 ans, mon père m'emmenait déjà voir des choses comme Walkabout (La randonnée) de Nicholas Roeg, un film avec des enfants mourant de faim dans le désert, deux suicides... Voilà mes premiers souvenirs d'enfance. Ca et des chansons de Barbara, de Françoise Hardy, d'Aznavour, de Piaf... Maman était allée en France quand elle était jeune fille, ça avait marqué notre maison. A Louisville, beaucoup de gens parlent encore français. Nous avons une énorme statue de Louis XVI, l'emblème de la ville est la fleur de lys (il soulève sa manche et dévoile un tatouage de fleur de lys)... La ville est jumelée avec Montpellier. La mère de notre joueur de banjo est française, elle était venus étudier à Louisville et n'est jamais repartie à Montpellier. Des amis m'ont même dit qu'ils trouvaient ma musique très française.

Cette "soif d'expériences" t'a-t-elle parfois poussé à faire des choses dangereuses ?

Je suis en bon état, je suis la preuve vivante que rien n'était dangereux. Je suis là, voilà, c'est tout (silence)... Sans cette curiosité, je n'aurais jamais découvert des musiques enregistrées avant qu'il existe des studios, des overdubs. Toutes ces chansons bouleversantes que j'ai forcément en tête pendant que nous enregistrons nous-mêmes. Ces très vieux disques de folk, de country, je les entendais à la radio, en voiture, aux mariages. On ne peut pas échapper à cette musique et un jour, elle a fini par me toucher moi aussi. Les gens ont besoin de ces disques, moi comme les autres. Mais ce goût pour la tradition n'est pas un hobby, une manie de collectionneur. C'est plus sérieux. Je passe ma vie à lire des livres d'histoires. Comme celui de Nick Kent.

Nick Kent, un livre d'histoire ?!?!

Quand j'écoute un très vieux disque de blues, c'est une leçon d'histoire. Je me replonge dans l'époque où il a été enregistré, je pense au chemin que le disque a pu parcourir depuis soixante ans... J'aime remonter l'histoire de ces musiques, suivre leurs ramifications. L'histoire de mon pays me passionne aussi. Le mouvement vers l'avant a été puissant, pour s'arrêter net. Depuis sa naissance, l'Amérique grandissait. Et peu à peu, les gens se sont installés, la culture tout entière s'est installée. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille sur sept ou huit générations. Autant dire qu'il n'y a plus de chance pour que nous changions. Mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Blancs d'Amérique se cherchaient encore, la forme de la société bougeait sans cesse. Pour les Blancs, les choses ont maintenant trouvé une forme définitive, leur place. C'est une affaire classée. Nous sommes une vieille nation à notre tour, comme la France ou l'Angleterre. Mais pour les Noirs et les Hispaniques, le mouvement est loin d'être figé. Dans trente ans, l'Amérique sera peut-être bilingue, les panneaux seront rédigés en anglais comme en espagnol. Pour eux, la roue tourne encore.

Es-tu attaché à ta région, au Sud ?

Gamins, nous étions tous attachés à Louisville. Je crevais d'envie de voir le monde, mais j'étais heureux dans le Kentucky. Pour moi, ce n'était pas une prison, il se passait beaucoup de choses intéressantes à la maison. Et puis, j'aime le climat du Sud, l'autarcie des gens. Ils vivent de pas grand-chose, mais en se serrant les coudes. Car ici, nous connaissons la défaite (silence)... Partout en Amérique, les gens peuvent s'enorgueillir d'avoir gagné la guerre de Sécession. Nous, nous l'avons perdu. Les gens du Nord-Est nous montrerons toujours du doigt, continueront à se sentir supérieur à nous. Depuis plus d'un siècle, nous vivons avec ce poids de la défaite sur nos épaules. Les Sudistes auraient voulu qu'il existe deux nations, mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'une. Quoi qu'on fasse, on n'est qu'un loser. Et le sud paie le prix fort, aujourd'hui encore. Il suffit de se balader dans la campagne, de voir toutes ces cabanes sans électricité, pour savoir immédiatement qui a gagné et qui a perdu. J'ai retrouvé la même résignation chez certains Allemands. Une résignation plus bruyante que dans le Sud. Ici, le temps invite à la placidité. On voit bien parfois des types brandir des drapeaux sudites, on entends bien parfois des chansons country comme If the South would have won, mais de manière générale — même si les gens affirment que le Sud renaîtra de ses cendres —, le coeur n'y est pas vraiment. La vision romantique que les gens ont du Sud est totalement fausse : les problèmes d'éducation sont monstrueux dans l'Alabama, certains comtés du Mississippi sont toujours impossibles d'accès pour les Noirs... Pour un Américain, déménager ici est une régression, une descente en enfer.

Photo : Renaud Monfourny

Je suis dans mon coin, je ne sais rien. Je ne connais aucun nouveau groupe, je ne fais aucun effort pour les découvrir. Je sais que ceux qui ont du talent finiront pas venir à mes oreilles. Je laisse la sélection se faire d'elle-même : une fois de temps en temps, je vais dans un magasin de disques et je m'approvisionne. C'est comme ça que j'ai acheté Royal Trux, Aerosmith, Salt'n'Peppa, Guns 'N Roses. Depuis le jour où mes parents ont commencé à me donner de l'argent de poche, je me suis mis à acheter des disques à la chaîne. Mon grand-frère écoutait du hardcore et moi, je n'achetais que des albums des années 50 et 60. Dans ses disques, je ne trouvais que rarement mon bonheur. Mais il y en a un ou deux que j'adorais : Transformer de Lou Reed et un mini-album de The Fall qui s'appelle Slates... Je les écoutais en boucle. Ils étaient les seuls modernes, sinon ce n'était qu'Elvis, les Platters, Buddy Holly ou Herman's Hermits. Chez Presley, j'adorais les chansons rock'n'roll, le beat... C'était en plein milieu des années 70, alors qu'il était considéré comme le dernier des ringards. Pour moi, il était resté ce mec incroyablement cool des pochettes. Ce gros bouffi qui chantait à Las Vegas, ça ne pouvait pas être la même personne. Si bien que sa mort ne m'a pas du tout bouleversé. J'étais convaincu qu'il n'était plus de ce monde depuis longtemps.

Sa mort coïncide avec l'émergence des punks. T'en souviens-tu ?

Certains disques m'ont beaucoup touché : celui de The Fall, ceux des Misfits, des Ramones. J'aimais leur allure, ils avaient l'air dangereux, surtout pour un gosse de 10 ans. C'est à cette époque que j'ai commencé à fréquenter les types qui allaient devenir Slint. Mais je n'avais pas le temps de jouer, j'étais trop impliqué dans le théâtre pour former un groupe. Pourtant, on m'avait offert une guitare. Je n'avais rien demandé, je n'avais aucune envie d'imiter mes idoles. Il a fallu que j'attende de quitter la maison, que j'abandonne le théâtre — vers mes 18 ans — pour que je me mette à la guitare sérieusement. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais été tenté de revenir au métier d'acteur. Des fois, quand je regarde un bon film, j'ai quelques regrets, mais je me ressaisis vite. J'ai trouvé un format pour écrire : ce n'est plus le théâtre, plus les nouvelles mais les chansons. J'en écris en permanence, sans la moindre difficulté. Le problème, c'est que la plupart d'entre elles se perdent dans mon cerveau avant d'être couchées sur le papier. Je n'ai pas de carnet, je perds beaucoup d'idées en route. C'est très frustrant d'oublier une mélodie, surtout après l'avoir siffloté cent cinquante fois pour être certain de la mémoriser. Ecrire fait partie de mon ordre des choses, une étape quotidienne et nécessaire. Sur le coup, ça me paraît presque banal. Ce n'est qu'après que je comprends à quel point ça compte pour moi. Il ne saurait y avoir de journée sans écriture. Si je n'arrive pas à achever une chanson, je deviens dingue. Ecrire peut être très perturbant, il m'arrive parfois d'être dérangé par ce que je viens de gribouiller. Des chansons comme Riding (chanson sur l'inceste) viennent de je ne sais où, elles ouvrent des perspectives nouvelles.

Es-tu parfois effrayé par ce que tu écris, par ce que tu lis ?

Je n'ai jamais peur. En ce moment, je lis les Confessions de saint Augustin et une encyclopédie sur les populations nomades du globe. Rien de terrifiant. Je suis passionné par les nomades, par les gitans. Ils sont environ cent mille ici, en Amérique mais ils finissent peu à peu par se ranger, pas s'installer. Avant ma naissance, les gitans se réunissaient une fois par an à Louisville. C'était leur pèlerinage, ils venaient camper sur les bords de la rivière, là où se sont maintenant installées les usines de chaux. Mes grands-parents se souviennent très bien d'eux. Mon grand-père était obstétricien et une fois, il a été accepté au camp des gitans pour un accouchement. Il a accompagné la femme à l'hôpital. Quarante gitans veillaient dans la salle d'attente, pendant que les autres campaient dans les jardins.

De quel milieu viens-tu ?

Mes parents étaient assez libéraux, issus de très vieilles familles américaines du Kentucky et de Virginie. Une lignée de prêcheurs, de meuniers, de politiciens... Mon père était homme de loi, ma mère enseignante. A la maison, c'était un mélange de tradition et de libéralisme assez étonnant. Ils avaient tellement confiance en la tradition qu'ils étaient très permissifs : ils étaient certains que tout se passerait finalement bien. Moi, je n'arrêtais pas de leur demander "Sommes-nous une famille des classes supérieuses ?" et eux me répondaient "Non, nous sommes de la classe moyenne". La maison n'était pas en très bon état, mais jolie. Je voulais donc savoir si nous étions riches ou pas, car les gosses du quartier parlaient beaucoup de ce genre de choses.

Faisais-tu un complexe en classe ?

J'étais simplement curieux. A l'école, il y avait aussi bien des gosses des beaux quartiers que des fils de fermiers. Louisville n'est pas une ville très urbanisée. Les champs ne sont jamais loin. Ca a forcément affecté notre musique. Mais moins que mon état d'esprit au moment d'enregistrer There is no-one what will take care of you. La géographie n'est qu'un détail. L'état mental du songwriter, voilà la véritable clé. Autrement plus déterminante qu'un simple hasard physique.

A cette époque, comment envisageais-tu le futur ?

Je voulais devenir pompier. Ensuite, j'ai voulu apprendre les langues, puis le cinéma. A l'université, j'avais trouvé un cursus qui réunissait français, italien et cinéma. J'aimais les films, je voulais travailler dans ce milieu-là, sans plus de précisions. Je me souviens d'un film très marquant, Le ballon rouge, d'Albert Lamorisse... L'histoire d'un petit garçon qui récupère et chérit un ballon de baudruche que tous les autres enfants veulent crever. Je rêvais de jouer moi aussi dans un film. Je n'aurais jamais cru que ça puisse être tant de travail. Même si John Sayles a tout fait pour me rendre la vie facile, j'en ai bavé sur le tournage de Matewan.

Dieu a toujours été à mes côtés, d'une manière ou d'une autre. Avec mes parents, nous allions à l'église catholique. A la maison, il y avait des crucifix discrets, rien de tape-à-l'oeil. Nous avions beaucoup d'oeuvres d'art magnifiques évoquant la vie du Christ. Pour un enfant, c'était des images très fortes, émouvantes au possible. Pourtant, je n'arrivais pas à trouver un sens à la Bible. D'autres aspects du catholicisme m'attiraient. Les églises, par exemple. Je suis allé à la messe pendant des années, puis j'ai totalement arrêté, avant d'y revenir. Mais cette fois-ci, plus à l'église catholique. Au début, j'y allais surtout pour accompagner mes parents et parce que j'aimais l'atmosphère. Maintenant, j'y vais avec les mêmes motivations qu'en me rendant au cinéma ou qu'en achetant un disque, à la recherche d'une expérience humaine enrichissante. Un sermon réussi ou des cantiques chantés avec enthousiasme peuvent me faire beaucoup de bien. Dans une des églises où je vais régulièrement, une femme joue de l'orgue, accompagnée par trois jeunes garçons à la batterie : ils n'ont que 10 ans, mais ils se relaient avec une énergie incroyable derrière les fûts. Aujourd'hui, je ne peux plus être catholique. Cette religion n'est plus satisfaisante pour moi, elle ne répond pas avec suffisamment de précision à mes questions. Même plus jeune, je me questionnais : comment pouvais-je être catholique en doutant à ce point de la Bible ? Je l'ai pourtant lue plusieurs fois, mais rien à faire. Je trouve les livres hors canon — des choses comme les apocryphes — plus intéressants. Je me sens d'ailleurs beaucoup mieux depuis que je ne vais plus à l'église. Je lis énormément d'ouvrages religieux, qui remplacent très bien les messes.

Ressens-tu toujours l'influence de ton éducation ?

Ca ne me quittera pas. Quand j'étais gosse, j'étais trop jeune et trop naïf pour comprendre ce qu'était le péché. Je savais bien qu'il ne fallait pas voler, mais c'était tout. L'église de notre quartier était plutôt chaleureuse. On y parlait plus d'entraide, de solidarité que de péché. Je crois qu'il n'y avait même pas de confessionnal dans l'église. Pour cela, il fallait aller chez le prêtre, un homme très doux et amical, qui ne passait pas sa vie à nous terroriser avec le péché.

Pourquoi le thème du péché revient-il si souvent sur There is no-one what will take care of you ?

Pour moi, il n'y a pas de Bien ou de Mal, il y a ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui est juste marche. Le péché, c'est ce qui ne marche pas. Pour moi, la frontière est claire. A l'époque de There is no-one what will take care of you, l'appel de la religion était très fort. J'allais à l'église chaque dimanche, je n'écoutais plus que des albums de gospel. C'est comme si j'avais été étudiant intensif en français : je crois que j'aurais alors écrit des chansons en français. J'étais totalement immergé dans la religion. De manière générale, je ne ressens jamais la présence de Jésus. Mais là, sur O Lord are you in need ?, il était bel et bien à mes côtés. Et je sais que c'est du passé, qu'il ne reviendra plus. Dieu, à la rigueur, reviendra me voir. Mais Jésus, plus jamais.

JD Beauvallet

|

Les Inrockuptibles numéro 59 octobre 1994 pages 40 à 44 |