Le prince des ténèbres

Auteur et musicien majeur de ces dernières années, Will Oldham a réalisé, en six ans d'activisme et sous divers patronymes, plus de classiques que la plupart des prétendus songwriters pop officiels réunis. Pour beaucoup, sa musique est bien plus qu'une simple succession d'accords et de textes plus ou moins bien sentis : elle est la vie elle-même. I see a darkness, son nouvel album, sorti cette fois sous le pseudonyme de Bonnie 'Prince' Billy, prouve une fois encore tout le panache d'un homme qui, malgré une réputation de mutique invétéré, s'est prêté de bonne grâce au jeu souvent perfide des questions-réponses.

Depuis cinq-six ans, les chansons de Will Oldham nous accompagnent. Le mot n'est pas trop mal choisi : ce sont là bien plus que de simples ritournelles vite écoutées, vite dépassées, vite oubliées. Bien au contraire, chaque disque et chaque morceau de Will Oldham ont su trouver leur juste place, quelque part entre l'oreille et le coeur. C'est ainsi que, régulièrement, on se surprend à remettre sur la platine, sur l'ouvrage même, l'un ou l'autre de ses albums ou singles. Et, à chaque fois, se produit le même phénomène, la même genèse renouvelée : oubliées les pseudo-masturbations post ou pré électro-rockisantes, aux oubliettes les branchitudes d'une demi-journée et les vraies fausses idoles d'une soirée trop arrosée... Ici, on sait bien qu'aucun mot n'est à l'oeuvre, qu'aucun mot n'est trop déplacé, jamais trop juste, jamais assez faux... Et cela, on l'a appris il y a belle lurette, avec la découverte de Ohio river boat song, There is no-one what will take care of you, Days in the wake et An arrow through the bitch, respectivement premier single, premiers albums et premier Ep sortis sous le nom de Palace Brothers. Ces disques, pris dans leur ensemble, mettaient à nu un talent incommensurable, rarement rencontré. Intrigué, on imaginait derrière toutes ces chansons, un esprit torturé, sombre et nageant dans les eaux troubles d'un autisme de mauvais aloi. La légende qui se constituait autour du bonhomme ne faisait rien pour démentir ces impressions. Concerts en solo, plutôt piteux et en état d'ivresse, réputation de tête de mule, refusant toute prise de parole, trop effrayée par la vie, trop vite réfugié dans une musique par trop castratrice, prise entre les référents les plus inconfortables. Chez Will Oldham, on a, en effet, croisé un semblant d'inceste pseudo fantasmé, une foi empreinte d'une mythologie biblique digne des meilleurs moments de ces prêcheurs itinérants que l'on imagine, hagards, solitaires en diable, parcourant la Bible Belt. Enfin, on y a rencontré une fascination explicite, mi-adolescente, mi-adulte, pour une sexualité effrénée, notamment au regard (ou à l'écoute) du très bel album Album therefore, chef-d'oeuvre incontournable : jamais le terme "Yuck" n'avait connu meilleur emploi, jamais personne n'avait réussi à conjuguer avec autant de précision sincère, humour et... masturbation (You have cum in your hair and your dick is hanging out).

Trop adulé, voire trop fantasmé, mais aussi trop effrayant, presque trop "taré", Will Oldham en est devenu un mythe intouchable, une quasi-chapelle ardente qui, régulièrement, remet en cause nos croyances les plus dures, nos charts les mieux formatés. Cette année encore, sous l'appellation de Bonnie 'Prince' Billy, il livre un I see a darkness tout en contrastes, comme si les demi-teintes étaient, pour lui, une seconde nature. Pourtant, ce qui, à la simple écoute, peut sembler d'un naturalisme effrayant de facilité, relève bien d'un long processus de transformations tant humaines qu'esthétiques. Un peu comme si tous les diques de Will Oldham ne formaient qu'une perpétuelle confession, menant à cette rédemption si souvent clamée dans le gospel et la country, ces genres bruts qui, sans doute, fondent une partie de la matrice de la musique d'Oldham et qui, en tout cas, formaient déjà l'essence même de son premier album, There is no-one....

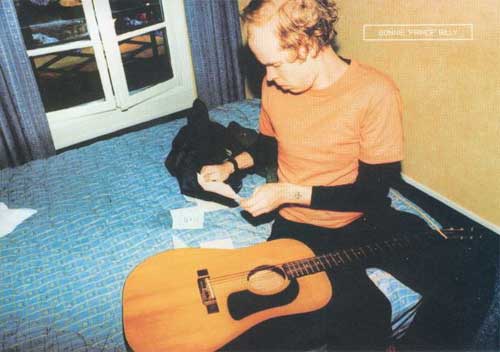

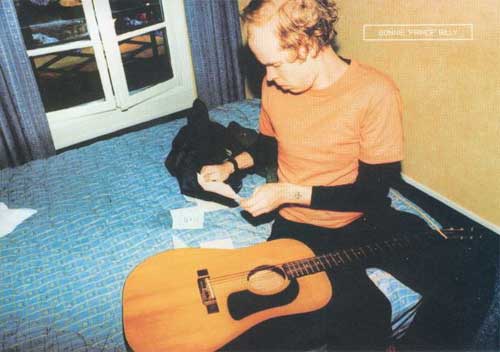

Photo : Edie Vee

Aujourd'hui, que représente ce premier album pour toi ?

Qu'est-ce qu'il représente ? Hum... Je n'aime pas cette pochette ! Elle est horrible. Il en existe une deuxième version, bien meilleure. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce disque est encore disponible. Ce label, Big Cat (ndlr : label anglais sur lequel est sorti le disque en Europe) est atroce, les gens qui le dirigent sont d'horribles personnages... Je crois que le contrat expire bientôt et qu'il pourra sans doute être réédité par Domino... Qu'est-ce que ça représente ? Hum... C'était... très important, très difficile, sans doute le disque le plus difficile à réaliser, extrêmement éprouvant. La situation était très intense. Tous les disques que j'ai faits représentent des périodes de très forte intensité mais celui-ci l'est sans doute davantage que les autres. Il existait entre les musiciens des relations très intimes, très fortes. Nous partagions tous une connaissance profonde des capacités et limites de chacun. Pourtant l'écriture du disque était une expérience très facile, très satisfaisante. Mes journées étaient très bien structurées. C'était très routiner. Les jours se ressemblaient tous : je me levais vers 6 heures, j'allais travailler dans un jardin, ensuite, vers 16-17 heures, je m'endormais durant deux ou trois heures ; après avoir dîné, je regardais un film et puis, je me mettais à travailler, à répéter, tard dans la nuit. Enfin, je me masturbais et j'allais me coucher. Et ça, c'était très important.

Qu'est-ce qui était important ?

La masturbation. Je savais qu'il fallait que je garde la forme si je voulais continuer à avoir une vie sexuelle à 60 ou 70 ans. C'était une question de discipline, il fallait que j'éduque mon corps et, de toute manière, j'étais trop occupé pour avoir une relation suivie avec quelqu'un. Et puis, j'étais dans un endroit un peu paumé, trop loin des gens que je connaissais. Tout ce travail se ressent dans l'album. A l'époque, c'était là les meilleures chansons que je pouvais écrire. Se masturber n'était pas vraiment un plaisir, c'était plutôt une pratique, un exercice, exactement comme écrire des chansons qui, de toute façon, ne sont jamais complètes tant qu'il n'y a pas une forme définitive, un contenant plutôt qu'un contenu. Ce n'était pas une fin en soi, ce n'était qu'un moyen. Mes visions de la masturbation et la composition étaient très liées, à l'époque.

Et aujourd'hui ?

Aujourd'hui, tout cela a changé. Les compositions font davantage partie d'un tout, qui se déroule quotidiennement. Une chanson, c'est une manifestation de la vie. Mais pas de la vie passée, plutôt du processus de la vie en devenir. En d'autres termes, une chanson est essentiellement une fraction d'une journée, elle en fait partie. Ce qui, dans la pratique, revient à tenter de composer un morceau à partir des éléments les plus épars d'une même journée. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'exister à l'intérieur du format d'une chanson... Les compos de There is no-one what will take care of you sont probablement les plus traditionnelles. Cela relevait de la tradition parce que certains titres étaient essentiellement destinés, à l'époque, à mon apprentissage de l'écriture musicale. Et puis, une fois tout cela assimilé, j'ai eu l'impression d'avoir appris un nouveau langage et que je pouvais en faire usage à ma manière. Ce n'est pas facile d'apprendre une langue. Il faut vivre dans le pays pour cela. Mais j'aimerais bien apprendre une langue qui aurait un alphabet différent, comme l'Arabe par exemple. Je crois que cela me permettrait d'avoir des idées différentes, en changeant les structures de mon écriture.

Photo : Edie Vee

L'écriture. Voilà un terme qui sied à merveille aux disques de Will Oldham. En effet, à l'écoute de sa discographie bien fournie, on se rend rapidemment compte que, depuis les premières exactions commises sous le sobriquet de Palace Brothers jusqu'à celles de Bonnie 'Prince' Billy, se dévoile une écriture peu égalée, subtile et toujours changeante, mêlant et démêlant des registres et des formats variés et à chaque fois renouvelés, tant au niveau de la musique qu'à celui des paroles.

De quelle façon les paroles cohabitent-elles avec la musique ?

Eh bien... Je vais te donner un exemple... J'ai récemment visionné une vidéo sur Oum Kalsoum, la chanteuse égyptienne. Dans ce documentaire, quelqu'un disait que dans la culture arabe on définissait la musique instrumentale comme une musique silencieuse. Une musique sans paroles est une musique silencieuse. Pour moi, de la musique sans chant, et sans mots, n'est pas vraiment de la musique. Ce serait inécoutable. Ca n'existe pas, une musique sans voix, cela ne représente rien, même si travailler avec des mots est différent du travail proprement musical. La musique a tendance à être répétitive tandis que les paroles peuvent se transformer, s'étirer... Elles n'ont pas de format prédéfini...

Pourtant, tu as enregistré des morceux instrumentaux, comme sur le single Little joya...

Oui, tout à fait. Mais ces deux instrumentaux étaient destinés à entourer Joya. Ils en formaient l'écrin, ils lui donnaient toute sa dimension, en palliant l'absence d'arrangements spécifiques, parce que ce titre était très important pour moi. Il représentait toute l'idée de l'album du même nom.

Photo : Edie Vee

Cet album, Joya, sorti sous le nom même d'Oldham, précédait I see a darkness, et surprenait par une ambiance plutôt sereine, quasiment épurée de toute la tension fragile qui caractérisait les quatre ou cinq disques précédents, comme si notre homme avait enfin surmonté, vaincu ses démons intérieurs.

Joya est différent de Hope, Viva last blues ou Arise therefore...

Joya était une déclaration d'intention relative à l'état d'esprit auquel j'étais parvenu. J'allais dans une direction nouvelle. Je savais que je perdais, en partie, ma foi. Quelque chose de nouveau se produisait. Je voyais la vie différemment. Même si, dans le fond, je savais que je restais le même. C'est ce que le morceau I'm still what I meant to be signifie. C'est-à-dire que, même si les choses ont changé, il n'y a rien de mal à cela. Je suis arrivé à me dire que mes moments d'angoisse ou de colère étaient injustifiées : j'ai des amis, une famille, des chansons. Je me suis rendu compte que tout allait bien et, à mes yeux, Joya devait prouver et officialiser cela.

Si Joya est une forme de rédemption officielle, comment comprendre I see a darkness ?

C'est une post-preuve. (Rires.)

Comment s'est déroulé l'enregistrement ?

Plutôt bien... On est allé enregistrer dans le Kentucky, avec mon frère Paul à la basse et Pete Townsend à la batterie. C'est le premier album, depuis There is no-one..., à avoir été complètement enregistré là-bas, là où j'ai grandi, dans une ferme. On vivait dans la maison même où se faisait l'enregistrement. C'était totalement isolé, en pleine campagne. C'était assez marquant de ne plus être dans un studio, de ne pas avoir à payer pour le temps passé à travailler. Ca a créé une atmosphère très propice, très intense. Je pouvais travailler mes parties tout seul, toute la nuit, pendant que les autres allaient boire un coup. On pouvait, comme ça, vraiment étaler, disséquer tout le processus habituel d'un enregistrement d'album. Nous avons accordé nos instruments beaucoup plus bas que d'habitude, pour parvenir à avoir un son vraiment "calme". Tout cela s'est étalé sur une période de cinq à six semaines. On enregistrait sur des petites périodes, et une fois toutes les bases enregistrées, un pianiste et un guitariste sont venus compléter les arrangements.

Les thèmes de l'album restent plutôt sombres...

C'est ce qu'on dirait mais je crois que cet album a quelque chose que les autres n'offraient pas. Il est plus drôle. Après Joya, j'ai réalisé que je n'étais pas perdu, pas condamné. A un moment, je pensais vraiment l'être. Je pensais sincèrement être condamné à aller en Enfer. D'ailleurs, j'avais l'impression d'y être déjà. J'étais perverti, fou et égoïste. Aujourd'hui, tout cela est dépassé... Maintenant, je suis au Paradis, et c'est plutôt pas mal. Le soleil est tout le temps radieux, même quand il ne brille pas réellement... Je vois une femme passer dans la rue, elle marche. Tout est... semblabe à une gueule de bois permanente, c'est tellement plaisant d'avoir une gueule de bois... On voit les choses différemment. En fait, ce disque est comme une version paradisiaque d'un endroit horrible, un peu comme la série télévisée La famille Adams. Malgré ses côtés monstreux, c'est une famille très bien, très amusante et agréable à vivre.

A ce propos, d'ailleurs, tes morceaux sont fortement marqués par une ironie latente...

Quand j'étais gosse, j'ai vu la moitié des films des Marx Brothers. L'autre moitié, je l'ai vue à Paris où j'ai habité pendant quelque temps. Certaines choses peuvent être très marquantes et les Marx Brothers m'ont énormément marqué, ne serait-ce que dans leur manière de vivre et de se présenter comme des frères. Je pense que tout cela se retrouve dans mes chansons. De manière générale, la seule façon de maîtriser une situation est de la rendre ridicule, voire de se rendre aussi ridicule qu'elle. De toutes façons, toutes les situations sont ridicules. Plus quelque chose à l'air inévitable ou embarrassant, et plus, en fait, c'est ridicule.

Joseph Ghosn

Auteur et musicien majeur de ces dernières années, Will Oldham a réalisé, en six ans d'activisme et sous divers patronymes, plus de classiques que la plupart des prétendus songwriters pop officiels réunis. Pour beaucoup, sa musique est bien plus qu'une simple succession d'accords et de textes plus ou moins bien sentis : elle est la vie elle-même. I see a darkness, son nouvel album, sorti cette fois sous le pseudonyme de Bonnie 'Prince' Billy, prouve une fois encore tout le panache d'un homme qui, malgré une réputation de mutique invétéré, s'est prêté de bonne grâce au jeu souvent perfide des questions-réponses.

Depuis cinq-six ans, les chansons de Will Oldham nous accompagnent. Le mot n'est pas trop mal choisi : ce sont là bien plus que de simples ritournelles vite écoutées, vite dépassées, vite oubliées. Bien au contraire, chaque disque et chaque morceau de Will Oldham ont su trouver leur juste place, quelque part entre l'oreille et le coeur. C'est ainsi que, régulièrement, on se surprend à remettre sur la platine, sur l'ouvrage même, l'un ou l'autre de ses albums ou singles. Et, à chaque fois, se produit le même phénomène, la même genèse renouvelée : oubliées les pseudo-masturbations post ou pré électro-rockisantes, aux oubliettes les branchitudes d'une demi-journée et les vraies fausses idoles d'une soirée trop arrosée... Ici, on sait bien qu'aucun mot n'est à l'oeuvre, qu'aucun mot n'est trop déplacé, jamais trop juste, jamais assez faux... Et cela, on l'a appris il y a belle lurette, avec la découverte de Ohio river boat song, There is no-one what will take care of you, Days in the wake et An arrow through the bitch, respectivement premier single, premiers albums et premier Ep sortis sous le nom de Palace Brothers. Ces disques, pris dans leur ensemble, mettaient à nu un talent incommensurable, rarement rencontré. Intrigué, on imaginait derrière toutes ces chansons, un esprit torturé, sombre et nageant dans les eaux troubles d'un autisme de mauvais aloi. La légende qui se constituait autour du bonhomme ne faisait rien pour démentir ces impressions. Concerts en solo, plutôt piteux et en état d'ivresse, réputation de tête de mule, refusant toute prise de parole, trop effrayée par la vie, trop vite réfugié dans une musique par trop castratrice, prise entre les référents les plus inconfortables. Chez Will Oldham, on a, en effet, croisé un semblant d'inceste pseudo fantasmé, une foi empreinte d'une mythologie biblique digne des meilleurs moments de ces prêcheurs itinérants que l'on imagine, hagards, solitaires en diable, parcourant la Bible Belt. Enfin, on y a rencontré une fascination explicite, mi-adolescente, mi-adulte, pour une sexualité effrénée, notamment au regard (ou à l'écoute) du très bel album Album therefore, chef-d'oeuvre incontournable : jamais le terme "Yuck" n'avait connu meilleur emploi, jamais personne n'avait réussi à conjuguer avec autant de précision sincère, humour et... masturbation (You have cum in your hair and your dick is hanging out).

Trop adulé, voire trop fantasmé, mais aussi trop effrayant, presque trop "taré", Will Oldham en est devenu un mythe intouchable, une quasi-chapelle ardente qui, régulièrement, remet en cause nos croyances les plus dures, nos charts les mieux formatés. Cette année encore, sous l'appellation de Bonnie 'Prince' Billy, il livre un I see a darkness tout en contrastes, comme si les demi-teintes étaient, pour lui, une seconde nature. Pourtant, ce qui, à la simple écoute, peut sembler d'un naturalisme effrayant de facilité, relève bien d'un long processus de transformations tant humaines qu'esthétiques. Un peu comme si tous les diques de Will Oldham ne formaient qu'une perpétuelle confession, menant à cette rédemption si souvent clamée dans le gospel et la country, ces genres bruts qui, sans doute, fondent une partie de la matrice de la musique d'Oldham et qui, en tout cas, formaient déjà l'essence même de son premier album, There is no-one....

Photo : Edie Vee

Aujourd'hui, que représente ce premier album pour toi ?

Qu'est-ce qu'il représente ? Hum... Je n'aime pas cette pochette ! Elle est horrible. Il en existe une deuxième version, bien meilleure. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce disque est encore disponible. Ce label, Big Cat (ndlr : label anglais sur lequel est sorti le disque en Europe) est atroce, les gens qui le dirigent sont d'horribles personnages... Je crois que le contrat expire bientôt et qu'il pourra sans doute être réédité par Domino... Qu'est-ce que ça représente ? Hum... C'était... très important, très difficile, sans doute le disque le plus difficile à réaliser, extrêmement éprouvant. La situation était très intense. Tous les disques que j'ai faits représentent des périodes de très forte intensité mais celui-ci l'est sans doute davantage que les autres. Il existait entre les musiciens des relations très intimes, très fortes. Nous partagions tous une connaissance profonde des capacités et limites de chacun. Pourtant l'écriture du disque était une expérience très facile, très satisfaisante. Mes journées étaient très bien structurées. C'était très routiner. Les jours se ressemblaient tous : je me levais vers 6 heures, j'allais travailler dans un jardin, ensuite, vers 16-17 heures, je m'endormais durant deux ou trois heures ; après avoir dîné, je regardais un film et puis, je me mettais à travailler, à répéter, tard dans la nuit. Enfin, je me masturbais et j'allais me coucher. Et ça, c'était très important.

Qu'est-ce qui était important ?

La masturbation. Je savais qu'il fallait que je garde la forme si je voulais continuer à avoir une vie sexuelle à 60 ou 70 ans. C'était une question de discipline, il fallait que j'éduque mon corps et, de toute manière, j'étais trop occupé pour avoir une relation suivie avec quelqu'un. Et puis, j'étais dans un endroit un peu paumé, trop loin des gens que je connaissais. Tout ce travail se ressent dans l'album. A l'époque, c'était là les meilleures chansons que je pouvais écrire. Se masturber n'était pas vraiment un plaisir, c'était plutôt une pratique, un exercice, exactement comme écrire des chansons qui, de toute façon, ne sont jamais complètes tant qu'il n'y a pas une forme définitive, un contenant plutôt qu'un contenu. Ce n'était pas une fin en soi, ce n'était qu'un moyen. Mes visions de la masturbation et la composition étaient très liées, à l'époque.

Et aujourd'hui ?

Aujourd'hui, tout cela a changé. Les compositions font davantage partie d'un tout, qui se déroule quotidiennement. Une chanson, c'est une manifestation de la vie. Mais pas de la vie passée, plutôt du processus de la vie en devenir. En d'autres termes, une chanson est essentiellement une fraction d'une journée, elle en fait partie. Ce qui, dans la pratique, revient à tenter de composer un morceau à partir des éléments les plus épars d'une même journée. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'exister à l'intérieur du format d'une chanson... Les compos de There is no-one what will take care of you sont probablement les plus traditionnelles. Cela relevait de la tradition parce que certains titres étaient essentiellement destinés, à l'époque, à mon apprentissage de l'écriture musicale. Et puis, une fois tout cela assimilé, j'ai eu l'impression d'avoir appris un nouveau langage et que je pouvais en faire usage à ma manière. Ce n'est pas facile d'apprendre une langue. Il faut vivre dans le pays pour cela. Mais j'aimerais bien apprendre une langue qui aurait un alphabet différent, comme l'Arabe par exemple. Je crois que cela me permettrait d'avoir des idées différentes, en changeant les structures de mon écriture.

Photo : Edie Vee

L'écriture. Voilà un terme qui sied à merveille aux disques de Will Oldham. En effet, à l'écoute de sa discographie bien fournie, on se rend rapidemment compte que, depuis les premières exactions commises sous le sobriquet de Palace Brothers jusqu'à celles de Bonnie 'Prince' Billy, se dévoile une écriture peu égalée, subtile et toujours changeante, mêlant et démêlant des registres et des formats variés et à chaque fois renouvelés, tant au niveau de la musique qu'à celui des paroles.

De quelle façon les paroles cohabitent-elles avec la musique ?

Eh bien... Je vais te donner un exemple... J'ai récemment visionné une vidéo sur Oum Kalsoum, la chanteuse égyptienne. Dans ce documentaire, quelqu'un disait que dans la culture arabe on définissait la musique instrumentale comme une musique silencieuse. Une musique sans paroles est une musique silencieuse. Pour moi, de la musique sans chant, et sans mots, n'est pas vraiment de la musique. Ce serait inécoutable. Ca n'existe pas, une musique sans voix, cela ne représente rien, même si travailler avec des mots est différent du travail proprement musical. La musique a tendance à être répétitive tandis que les paroles peuvent se transformer, s'étirer... Elles n'ont pas de format prédéfini...

Pourtant, tu as enregistré des morceux instrumentaux, comme sur le single Little joya...

Oui, tout à fait. Mais ces deux instrumentaux étaient destinés à entourer Joya. Ils en formaient l'écrin, ils lui donnaient toute sa dimension, en palliant l'absence d'arrangements spécifiques, parce que ce titre était très important pour moi. Il représentait toute l'idée de l'album du même nom.

Photo : Edie Vee

Cet album, Joya, sorti sous le nom même d'Oldham, précédait I see a darkness, et surprenait par une ambiance plutôt sereine, quasiment épurée de toute la tension fragile qui caractérisait les quatre ou cinq disques précédents, comme si notre homme avait enfin surmonté, vaincu ses démons intérieurs.

Joya est différent de Hope, Viva last blues ou Arise therefore...

Joya était une déclaration d'intention relative à l'état d'esprit auquel j'étais parvenu. J'allais dans une direction nouvelle. Je savais que je perdais, en partie, ma foi. Quelque chose de nouveau se produisait. Je voyais la vie différemment. Même si, dans le fond, je savais que je restais le même. C'est ce que le morceau I'm still what I meant to be signifie. C'est-à-dire que, même si les choses ont changé, il n'y a rien de mal à cela. Je suis arrivé à me dire que mes moments d'angoisse ou de colère étaient injustifiées : j'ai des amis, une famille, des chansons. Je me suis rendu compte que tout allait bien et, à mes yeux, Joya devait prouver et officialiser cela.

Si Joya est une forme de rédemption officielle, comment comprendre I see a darkness ?

C'est une post-preuve. (Rires.)

Comment s'est déroulé l'enregistrement ?

Plutôt bien... On est allé enregistrer dans le Kentucky, avec mon frère Paul à la basse et Pete Townsend à la batterie. C'est le premier album, depuis There is no-one..., à avoir été complètement enregistré là-bas, là où j'ai grandi, dans une ferme. On vivait dans la maison même où se faisait l'enregistrement. C'était totalement isolé, en pleine campagne. C'était assez marquant de ne plus être dans un studio, de ne pas avoir à payer pour le temps passé à travailler. Ca a créé une atmosphère très propice, très intense. Je pouvais travailler mes parties tout seul, toute la nuit, pendant que les autres allaient boire un coup. On pouvait, comme ça, vraiment étaler, disséquer tout le processus habituel d'un enregistrement d'album. Nous avons accordé nos instruments beaucoup plus bas que d'habitude, pour parvenir à avoir un son vraiment "calme". Tout cela s'est étalé sur une période de cinq à six semaines. On enregistrait sur des petites périodes, et une fois toutes les bases enregistrées, un pianiste et un guitariste sont venus compléter les arrangements.

Les thèmes de l'album restent plutôt sombres...

C'est ce qu'on dirait mais je crois que cet album a quelque chose que les autres n'offraient pas. Il est plus drôle. Après Joya, j'ai réalisé que je n'étais pas perdu, pas condamné. A un moment, je pensais vraiment l'être. Je pensais sincèrement être condamné à aller en Enfer. D'ailleurs, j'avais l'impression d'y être déjà. J'étais perverti, fou et égoïste. Aujourd'hui, tout cela est dépassé... Maintenant, je suis au Paradis, et c'est plutôt pas mal. Le soleil est tout le temps radieux, même quand il ne brille pas réellement... Je vois une femme passer dans la rue, elle marche. Tout est... semblabe à une gueule de bois permanente, c'est tellement plaisant d'avoir une gueule de bois... On voit les choses différemment. En fait, ce disque est comme une version paradisiaque d'un endroit horrible, un peu comme la série télévisée La famille Adams. Malgré ses côtés monstreux, c'est une famille très bien, très amusante et agréable à vivre.

A ce propos, d'ailleurs, tes morceaux sont fortement marqués par une ironie latente...

Quand j'étais gosse, j'ai vu la moitié des films des Marx Brothers. L'autre moitié, je l'ai vue à Paris où j'ai habité pendant quelque temps. Certaines choses peuvent être très marquantes et les Marx Brothers m'ont énormément marqué, ne serait-ce que dans leur manière de vivre et de se présenter comme des frères. Je pense que tout cela se retrouve dans mes chansons. De manière générale, la seule façon de maîtriser une situation est de la rendre ridicule, voire de se rendre aussi ridicule qu'elle. De toutes façons, toutes les situations sont ridicules. Plus quelque chose à l'air inévitable ou embarrassant, et plus, en fait, c'est ridicule.

Joseph Ghosn

|

Magic numéro 26 janvier 1999 pages 37 à 41 |