Blanc sec

En cinq albums, dont le nouveau et terrifiant Arise therefore, la musique de Palace s'est imposée comme le plus fascinant condensé des grandes traditions américaines. Oeuvre dérangée du seul Will Oldham, homme de peu de mots, elle continue de provoquer émerveillement et mystère. Une virée dans le Kentucky, qui a vu naître ces chansons du diable, résoudra-t-elle cette énigme : comment simplicité et complexité, lumière et ombres vivent-elles ici en si parfaite harmonie ?

"Désolée. Nous sommes dans un comté sec. Nous ne pouvons pas servir d'alcool." Damned. Un comté sec. Manquait plus que ça. Au pays où le bourbon plastronne fièrement aux alentours de 50°, pas encore bridé pour l'export comme une vulgaire bécane japonaise, il faut que ça tombe sur nous. Le comté d'Oldham est donc un comté sec. "Sans doute un vieux reste de la prohibition", précise Will Oldham en faisant remarquer qu'une bizarre ironie a installé les distilleries les plus réputées dans les quelques zones "sèches" que compte l'Etat. Sinon, c'est joli ici. Et l'idée d'avoir fixé rendez-vous dans un motel situé à mi-chemin entre nulle part et le diable vauvert est plutôt originale.

Du rapport entre Will Oldham et le comté du même nom, on ne saura pourtant rien qu'on ne puisse supposer par la déférence spéciale que ce nom inspire aux habitants du coin. La région, verte comme un morceau d'Irlande posé au milieu du pays, fuit un cliché plausible pour le titre de l'Amérique profonde. Pas si loin, à vol d'oiseau, de Des Moines, le trou du cul du monde récemment immortalisé par le pur génie de Luc Moullet, dans Le ventre de l'Amérique. Entre Prospect — banlieue bourgeoise et rangée profitant à plein du dynamisme de l'industrie environnante (alcool et cigarettes) — et Louisville, un noeud de freeways en étoile vers toutes les destinations possibles.

Will Oldham conduit avec un détachement top zen. La voiture croise un enclos où se côtoient mouflons et chameaux. "C'est la ferme d'un vieil excentrique qui a commencé à collectionner des animaux depuis une vingtaine d'années et a ouvert sa ferme aux visiteurs gratuitement. Les gens du coin pensent qu'il est communiste. Sa baraque a été mitraillée plusieurs fois." A l'entrée de l'allée, un panneau annonce la couleur : "Hasta la victoria siempre ! — Che." Au même moment, à quelques kilomètres de là, se tenait en forêt une réunion de fanatiques d'armes de guerre rassemblés pour faire marcher leur quincaillerie une fois l'an. Au retour, on apprendra qu'une semaine plus tard, un mini-cyclone a ravagé la région, faisant une demi-douzaine de morts. La providence n'a pas voulu que les deux événements coïncident.

"Je vis maintenant dans l'Iowa, à cause d'une femme. Je reviens souvent ici, pour de brèves ou de longues périodes. Je ne fais rien de spécial, je vois des amis, je me baigne aux beaux jours. Par ici, c'est très riche, mais Louisville pas spécialement. Les cigarettes et le bourbon sont les grosses industries de la région. Mon frère aîné est écrivain et enseigne à l'université d'Alabama. Le cadet est ingénieur dans un studio." La voix lasse et un peu tramante égrène les figures obligées du parcours biographique, dessinant le bâti d'une vie à la pointe sèche, comme dans les chansons où elle s'élève en voulant renoncer. Will Oldham n'est pas autiste, pas désespéré, pas atrabilaire. Juste un gars ordinaire, normalement réservé et pas doué pour parler de sa musique. Mais plutôt disert dès qu'il s'agit d'évoquer l'environnement, la scène indépendante d'une région dont il sait être le fleuron, ou la relation riche et compliquée qu'il entretient avec la musique américaine, tous genres et époques confondus. "La scène locale est assez importante, elle rassemble des gens d'origines diverses et tend vers quelque chose d'abstrait. On ne peut pas ranger ça dans une catégorie déjà existante. Il y a peut-être une nouvelle liberté dans la musique américaine, elle tient sans doute au temps que ça a pris pour que la musique expérimentale européenne arrive à s'implanter ici." Will Oldham ne s'énerve jamais mais sait très bien signifier l'agacement. Un ras-le-bol assez compréhensible à l'évocation d'une presse américaine qui persiste à vouloir lui coller des étiquettes comme "new-country" ou à pointer systématiquement le côté débilitant de ses productions sans voir la violence stylisée qui s'en dégage.

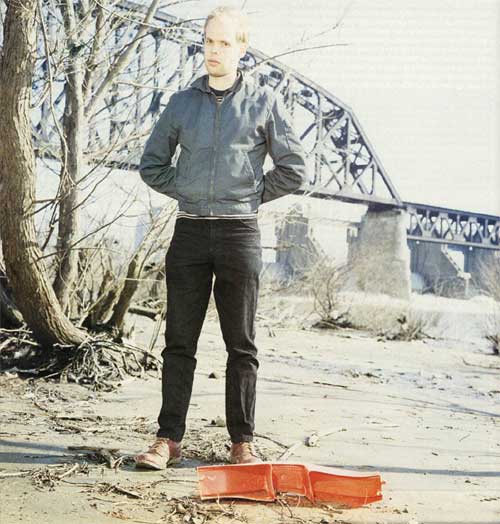

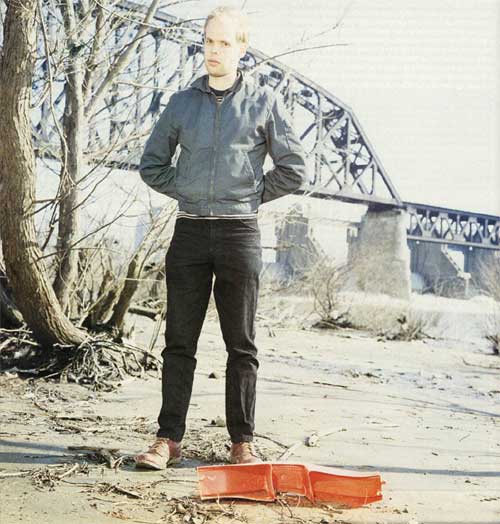

Photo : Renaud Monfourny

"Je ne m'occupe pas de ça. La seule chose qui m'ennuie, c'est quand on porte un jugement erroné dans une grosse publication, parce que ça peut tromper plus de gens. Le bon côté des choses, c'est que de moins en moins de journalistes me demandent de définir ma musique. La relation que j'entretiens avec la presse américaine a toujours été plutôt hostile des deux côtés, parce que j'ai toujours été sûr qu'il y aurait des malentendus. Du coup, les journalistes qui viennent me voir sont préparés au pire et ça les pousse à travailler plus sérieusement." Sans prétendre avoir bénéficié d'un traitement de faveur, on aura évité le pire en discutant à bâtons rompus de la variété du goût. Et l'on aura vu Will Oldham sourire plus d'une fois en évoquant Gainsbourg, le folk turc, ou en avouant une ravageuse passion pour les vieux disques de mariachis.

Il y a chez lui l'assurance tranquille de ceux qui se sont trompés longtemps de chemin — et qui n'en ont pas honte. Jusqu'à une date récente, Will Oldham faisait l'acteur pour John Sayles ou divers téléfilms, avant de se plonger dans la musique comme s'il n'y avait jamais rien eu d'autre. La parenthèse du cinéma refermée, les souvenirs affluent librement. "Mes parents avaient beaucoup de disques, environ trois cents, et c'était aussi important que les livres dans l'environnement. Je ne sais toujours pas ce qui guidait nos parents à nous offrir tel ou tel disque quand nous étions enfants, mais nous avons usé une vingtaine d'albums jusqu'à la corde, des disques pour enfants, des comédies musicales ou de la country. Il y avait bien sûr des choses que je n'aimais pas dans ce qu'ils écoutaient, mais nous avions beaucoup de goûts en commun. Je n'ai jamais écouté de la musique pour m'opposer à eux, pour me rebeller. Les deux disques que j'ai le plus usés sont I walk the line de Johnny Cash et un disque d'une émission pour enfants qui passait dans les années 70 — et qui était assez révolutionnaire d'un point de vue pédagogique. Il y avait aussi un disque des Everly Brothers, avec leurs vieux succès réenregistrés en 69. Je trouverais intéressant, pour les faire connaître à un nouveau public, de reprendre des gens comme Hank Williams ou Robert Johnson, qui continuent à avoir une influence énorme sur les musiciens d'aujourd'hui mais que les jeunes ont du mal à écouter. Pour un adolescent d'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une relation à des musiques comme celles-là à cause du son des disques — ces chansons peuvent pourtant encore parler à tout le monde. Le contre-exemple, pour moi, c'est l'Unplugged de Nirvana, que je ne trouve pas très bon. Je n'arrive franchement pas à comprendre pourquoi des gens aiment ce disque ; le traitement acoustique n'apporte rien aux chansons. Faire du Metallica en acoustique me plairait plus." Au fil de la journée, Will Oldham confessera "deux ou trois autres passions totalement inavouables". Sans qu'on puisse lui extorquer un seul nom.

Louisville s'est installé dans une boucle du fleuve Ohio, à un endroit où des rapides extrêmement violents obligeaient les bateaux à s'arrêter. On déchargeait et on acheminait le fret par la route, à 500 mètres de là, vers d'autres bateaux. C'était avant qu'on ne construise le barrage qui laisse aujourd'hui sourdre des flots torrentiels. Les berges, régulièrement inondées, offrent un paysage d'apocalypse, zébré de troncs tordus et de détritus laminés par le débit.

Pas de centre, mais une juxtaposition de quartiers répondant à une organisation de l'espace tristement banale : aux Noirs les maisons de bois menaçant ruine et autres pièges à feu ; aux Blancs les demeures cossues dans des zones verdoyantes, comme le long de Bardstown Road, enclave germanopratine dédiée aux vendeurs de livres anciens, aux disquaires branchés et aux vendeurs de guitares vertigineuses. "Je vous laisse faire un tour par-là. Je ne goûte pas trop l'ambiance de ce genre de boutique." C'est dit naturellement, sans dédain. Simplement, la musique de Will Oldham ne nourrit pas ses fantasmes aux fontaines d'abondance du rêve ordinaire. Le Guitar Emporium de Bardstown Road mérite pourtant le détour : une New-Yorker de chez D'Angelico, hors de portée boursière, voisine avec une douzaine de Martin D-28. Il y a même une copie Selmer du vieux Joseph Di Mauro, qui paraît bien seule si loin de la rue des Vignoles qui l'a vue naître. Mais pas moyen de lever les réticences du jeune homme à venir faire le badaud. "Je ne joue jamais pour me distraire. C'est toujours un plaisir de jouer, mais si ça n'est pas dans l'idée qu'il va en sortir des idées neuves, ça me semble être du temps perdu. Je ne me souviens pas avoir jamais voulu ressembler à qui que ce soit. Depuis que j'ai commencé à faire de la musique, je dois connaître quinze ou vingt chansons déjà existantes, mais je ne vois pas l'intérêt de jouer les chansons des autres. Je préfère de loin écouter des disques. Apprendre la guitare était pour moi indissociable du désir d'écrire. Toute ma vie est structurée autour de l'écriture, tout ce que je fais doit y participer." Belle obstination, qu'on retrouve dans l'intransigeance de ses choix musicaux et qui cohabite harmonieusement avec une curiosité réelle pour tout ce qui touche à la musique actuelle, à ses réseaux de diffusion, à son importance dans la culture dominante. A voir un tel enthousiasme à discuter de la vie des labels indépendants et de la scène alternative, on est fondé à se demander si une telle ouverture d'esprit est naturelle ou s'il s'agit du travail de la maturité. "Si naturel veut dire nécessaire, oui. Le fait de collaborer avec quelqu'un comme Steve Albini peut nous permettre théoriquement de vendre plus de disques, mais l'important est avant tout de travailler avec des personnes qui ont une approche différente de la musique. On n'a pas le droit de se répéter, d'enregistrer des albums identiques. Je ne me trouve pas particulièrement ouvert d'esprit — je serais même plutôt fermé si je considère le nombre de gens avec lesquels je ne travaillerais pour rien au monde. Quand j'écoute un disque, c'est toujours en relation avec ce que je cherche en général dans la musique et j'ai des critères très précis : le degré d'expérimentation, le risque que prennent les musiciens, comment ils sonnent, de quoi ils ont l'air sur scène, etc. Pendant un concert, je ne me sens jamais frustré ou limité. Je ne me sens pas plus contraint de reproduire le son des disques. La seule limite que je connaisse, c'est de savoir si le courant passe ou pas avec un musicien. Il y a à cet égard des choses que j'aime, le dernier clip de LL Cool J par exemple, sans me sentir le moins du monde impliqué dans ce genre de musique."

Photo : Renaud Monfourny

Sur la route qui ramène à Prospect, un restaurant tenu par un journaliste s'est autoproclamé spécialiste national du barbecue. La bouffe est infecte, comme partout, mais à voir la diversité des sauces proposées, on mesure un peu mieux la vraie beauté qu'il y a à devenir un puits de science dans un domaine absolument anodin. En fouillant dans la chair cramée de ses spare-ribs, Will Oldham s'enthousiasme à propos du Derby du Kentucky, "les trois minutes les plus excitantes de l'année", de la course de bateaux à aube qui doit avoir lieu à cette occasion, de la manière étrange dont la culture américaine diffracte comme un prisme tout ce qui la traverse. "Je ne sais pas exactement ce que signifie le fait d'être américain, mais je sais que tout ce que j'aime passe par là. Ca fait partie des choses auxquelles je ne peux pas échapper. J'aime la manière dont les autres cultures sont filtrées par la culture américaine. A la limite, je trouve ça plus valable de lire un livre sur l'Afrique ici que d'aller en Afrique, ou d'écouter du Gainsbourg à Louisville plutôt qu'à Paris. Ce qui m'intéresse, c'est la relation que je peux construire avec des choses éloignées. Quelqu'un qui écoute Palace Music à Paris plutôt qu'à Louisville a des chances d'entretenir une relation plus forte à cette musique. Par exemple, c'est parce que le raï est si difficile à dénicher ici qu'il m'intéresse : le manque a toujours été une de mes grandes motivations. Plus on s'approche de la source de ce qu'on aime, plus on perd de vue les raisons pour lesquelles on aime — c'est comme ça que je le ressens. Beaucoup de gens de la région sont devenus musiciens justement parce que nous n'avions ni NME ni Melody Maker, qu'il était assez difficile d'accéder à des musiques un peu confidentielles." Sous ses allures frustes, la musique de la galaxie Palace réalise à elle seule cet affranchissement vis-à-vis de tous les dogmes, fussent-ils indépendants. Le contraste entre la névralgie nauséeuse des musiques et la violence expressive des textes, poussé un cran plus loin sur le nouveau Arise therefore, dit tout le travail qui se cache derrière cette fausse simplicité, ces lambeaux de guitares, ces harmonies en haillons et cette voix au bord de l'épuisement. Précisément, un travail de sape, une attaque en règle contre le ventre mou du confort musical, jusqu'à risquer le silence radio en signant des titres aussi "explicites" que There is cum in your hair and your dick is hanging out — soit approximativement "Il y a du foutre dans tes cheveux et ta bite pendouille". "Les gens ont besoin de trouver quelque chose qui leur corresponde, qui réponde à ce qu'ils ressentent. Si je savais que des gens refusent d'écouter mes derniers morceaux à cause des titres, ça m'ennuierait un peu, mais je ne crois pas que ça puisse arriver. Tout ce qui est cru et direct dans un texte répond avant tout à une nécessité, c'est justifié par la musique. L'important est de créer une familiarité avec l'auditeur, sans rien céder de ce qu'on est. Je ne me vois pas faire du punk-rock pour plaire à un nouveau public ; en revanche, ce serait assez cool d'entendre les Young Gods ou Ministry reprendre des chansons de mon nouveau disque."

On sent qu'il ne faudrait pas le pousser beaucoup pour lui faire avouer quelque délectation inavouable pour des musiques légèrement sous-évaluées par son public ordinaire. Le travail avec Steve Albini, son intérêt (amusé) pour les sous-chaussettes humaines de Royal Trux et sa rage à trouver des choses un peu bruyantes sur la bande FM de l'autoradio laissent entrevoir un bout de jardin secret plutôt, euh, sonique. Ce n'est sans doute pas demain qu'on le verra marquer Cannibal Corpse à la culotte, mais une telle appétence pour le vacarme devrait déboucher un jour sur des choses surprenantes. "Je ne m'attendais pas à ce que le disque sonne comme il le fait, mais pour ce qui est des climats et des textes, je savais très bien dans quelle direction je voulais aller. Vers plus de rudesse, plus de nudité. Chaque disque, chaque single est unifié par quelque chose de différent. Le "concept" d'un disque n'est pas une chose préméditée, plaquée sur de la musique. Je pense toujours en termes d'album à venir. Les chansons s'accumulent et créent différents ensembles assez naturellement." Et lorsqu'on ose l'interroger sur sa singulière prolixité, déboulant ainsi sur le terrain glissant de l'évocation de sa musique, la réponse apparemment difficile se fraie un chemin dans le rempart de la timidité : "Ca arrive assez fréquemment qu'une chanson ne fonctionne pas : il peut y avoir différents éléments qui cohabitent, une mélodie, un accompagnement, des paroles —, et pourtant ça ne marche pas. Dans ce cas-là, je préfère ne pas m'obstiner et abandonner la chanson en question. Mais il arrive aussi qu'une mélodie trouve tout d'un coup sa cohérence rien qu'en lui adjoignant un accompagnement différent de celui d'origine. Tout est une question de patience. Lorsque je présente un nouveau morceau aux musiciens, c'est en imaginant leur réaction, en sachant par avance comment ils vont l'entendre."

Bizarre mélange de rigidité caractérielle — la séance photo finira par lui porter très visiblement sur les nerfs — et de perméabilité à ce qui l'entoure, la personnalité de Will Oldham est sans doute l'une des plus complexes de la nouvelle scène américaine. Elle contraste étrangement avec l'apparente simplicité de ses musiques à l'os, comme si la nudité revendiquée de cet art saumâtre n'était qu'un réseau touffu de masques, de protections, de secrets enfouis. Rien de plus opaque, finalement, que cette musique-là, dans laquelle on n'entre pas comme dans un moulin. Tout ce qu'il dit de la culture américaine pourrait s'appliquer à lui, tant l'étendue de ses intérêts est insoupçonnable pour qui prendrait ses airs qui déchantent au pied de la lettre. Il y a un abîme épatant entre ce jeune homme qui pense sérieusement à aller vivre quelque temps à Los Angeles "parce qu'il y a des clubs où l'on peut écouter de la musique du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est" et l'aridité de ses chansons anorexiques. C'est que l'esthétique Palace tient aussi aux conditions économiques qui l'ont vue naître. "Parfois, je me dis que j'aimerais pouvoir disposer d'une semaine entière de studio pour enregistrer seulement les parties vocales et chercher un peu des idées. Ca ne s'est jamais produit jusqu'à présent, pour des raisons financières. Il y a aussi le fait que personne dans mon environnement ne travaille comme ça. Mais quand je vois que quelqu'un comme Dwight Yoakam peut prendre des mois pour enregistrer un album, je ne comprends pas vraiment. Jusqu'à présent, je n'ai travaillé qu'avec des musiciens et des ingénieurs qui saisissent parfaitement ce que je veux. Ca limite les problèmes. Un enregistrement n'est jamais une expérience sans douleur. Il n'y a eu qu'un single où tout s'est passé comme dans un rêve — deux titres en six heures — mais sinon, c'est toujours une expérience difficile". Un sourire un peu contrit marque la fin de la rencontre. L'enfant du pays s'en va dire bonsoir à sa mère avant d'aller porter son blues marmoréen sur les routes d'Europe. Où il ira cueillir, en faucheur d'images fortes, de nouveaux déchirements familiers.

Gilles Tordjman

En cinq albums, dont le nouveau et terrifiant Arise therefore, la musique de Palace s'est imposée comme le plus fascinant condensé des grandes traditions américaines. Oeuvre dérangée du seul Will Oldham, homme de peu de mots, elle continue de provoquer émerveillement et mystère. Une virée dans le Kentucky, qui a vu naître ces chansons du diable, résoudra-t-elle cette énigme : comment simplicité et complexité, lumière et ombres vivent-elles ici en si parfaite harmonie ?

"Désolée. Nous sommes dans un comté sec. Nous ne pouvons pas servir d'alcool." Damned. Un comté sec. Manquait plus que ça. Au pays où le bourbon plastronne fièrement aux alentours de 50°, pas encore bridé pour l'export comme une vulgaire bécane japonaise, il faut que ça tombe sur nous. Le comté d'Oldham est donc un comté sec. "Sans doute un vieux reste de la prohibition", précise Will Oldham en faisant remarquer qu'une bizarre ironie a installé les distilleries les plus réputées dans les quelques zones "sèches" que compte l'Etat. Sinon, c'est joli ici. Et l'idée d'avoir fixé rendez-vous dans un motel situé à mi-chemin entre nulle part et le diable vauvert est plutôt originale.

Du rapport entre Will Oldham et le comté du même nom, on ne saura pourtant rien qu'on ne puisse supposer par la déférence spéciale que ce nom inspire aux habitants du coin. La région, verte comme un morceau d'Irlande posé au milieu du pays, fuit un cliché plausible pour le titre de l'Amérique profonde. Pas si loin, à vol d'oiseau, de Des Moines, le trou du cul du monde récemment immortalisé par le pur génie de Luc Moullet, dans Le ventre de l'Amérique. Entre Prospect — banlieue bourgeoise et rangée profitant à plein du dynamisme de l'industrie environnante (alcool et cigarettes) — et Louisville, un noeud de freeways en étoile vers toutes les destinations possibles.

Will Oldham conduit avec un détachement top zen. La voiture croise un enclos où se côtoient mouflons et chameaux. "C'est la ferme d'un vieil excentrique qui a commencé à collectionner des animaux depuis une vingtaine d'années et a ouvert sa ferme aux visiteurs gratuitement. Les gens du coin pensent qu'il est communiste. Sa baraque a été mitraillée plusieurs fois." A l'entrée de l'allée, un panneau annonce la couleur : "Hasta la victoria siempre ! — Che." Au même moment, à quelques kilomètres de là, se tenait en forêt une réunion de fanatiques d'armes de guerre rassemblés pour faire marcher leur quincaillerie une fois l'an. Au retour, on apprendra qu'une semaine plus tard, un mini-cyclone a ravagé la région, faisant une demi-douzaine de morts. La providence n'a pas voulu que les deux événements coïncident.

"Je vis maintenant dans l'Iowa, à cause d'une femme. Je reviens souvent ici, pour de brèves ou de longues périodes. Je ne fais rien de spécial, je vois des amis, je me baigne aux beaux jours. Par ici, c'est très riche, mais Louisville pas spécialement. Les cigarettes et le bourbon sont les grosses industries de la région. Mon frère aîné est écrivain et enseigne à l'université d'Alabama. Le cadet est ingénieur dans un studio." La voix lasse et un peu tramante égrène les figures obligées du parcours biographique, dessinant le bâti d'une vie à la pointe sèche, comme dans les chansons où elle s'élève en voulant renoncer. Will Oldham n'est pas autiste, pas désespéré, pas atrabilaire. Juste un gars ordinaire, normalement réservé et pas doué pour parler de sa musique. Mais plutôt disert dès qu'il s'agit d'évoquer l'environnement, la scène indépendante d'une région dont il sait être le fleuron, ou la relation riche et compliquée qu'il entretient avec la musique américaine, tous genres et époques confondus. "La scène locale est assez importante, elle rassemble des gens d'origines diverses et tend vers quelque chose d'abstrait. On ne peut pas ranger ça dans une catégorie déjà existante. Il y a peut-être une nouvelle liberté dans la musique américaine, elle tient sans doute au temps que ça a pris pour que la musique expérimentale européenne arrive à s'implanter ici." Will Oldham ne s'énerve jamais mais sait très bien signifier l'agacement. Un ras-le-bol assez compréhensible à l'évocation d'une presse américaine qui persiste à vouloir lui coller des étiquettes comme "new-country" ou à pointer systématiquement le côté débilitant de ses productions sans voir la violence stylisée qui s'en dégage.

Photo : Renaud Monfourny

"Je ne m'occupe pas de ça. La seule chose qui m'ennuie, c'est quand on porte un jugement erroné dans une grosse publication, parce que ça peut tromper plus de gens. Le bon côté des choses, c'est que de moins en moins de journalistes me demandent de définir ma musique. La relation que j'entretiens avec la presse américaine a toujours été plutôt hostile des deux côtés, parce que j'ai toujours été sûr qu'il y aurait des malentendus. Du coup, les journalistes qui viennent me voir sont préparés au pire et ça les pousse à travailler plus sérieusement." Sans prétendre avoir bénéficié d'un traitement de faveur, on aura évité le pire en discutant à bâtons rompus de la variété du goût. Et l'on aura vu Will Oldham sourire plus d'une fois en évoquant Gainsbourg, le folk turc, ou en avouant une ravageuse passion pour les vieux disques de mariachis.

Il y a chez lui l'assurance tranquille de ceux qui se sont trompés longtemps de chemin — et qui n'en ont pas honte. Jusqu'à une date récente, Will Oldham faisait l'acteur pour John Sayles ou divers téléfilms, avant de se plonger dans la musique comme s'il n'y avait jamais rien eu d'autre. La parenthèse du cinéma refermée, les souvenirs affluent librement. "Mes parents avaient beaucoup de disques, environ trois cents, et c'était aussi important que les livres dans l'environnement. Je ne sais toujours pas ce qui guidait nos parents à nous offrir tel ou tel disque quand nous étions enfants, mais nous avons usé une vingtaine d'albums jusqu'à la corde, des disques pour enfants, des comédies musicales ou de la country. Il y avait bien sûr des choses que je n'aimais pas dans ce qu'ils écoutaient, mais nous avions beaucoup de goûts en commun. Je n'ai jamais écouté de la musique pour m'opposer à eux, pour me rebeller. Les deux disques que j'ai le plus usés sont I walk the line de Johnny Cash et un disque d'une émission pour enfants qui passait dans les années 70 — et qui était assez révolutionnaire d'un point de vue pédagogique. Il y avait aussi un disque des Everly Brothers, avec leurs vieux succès réenregistrés en 69. Je trouverais intéressant, pour les faire connaître à un nouveau public, de reprendre des gens comme Hank Williams ou Robert Johnson, qui continuent à avoir une influence énorme sur les musiciens d'aujourd'hui mais que les jeunes ont du mal à écouter. Pour un adolescent d'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une relation à des musiques comme celles-là à cause du son des disques — ces chansons peuvent pourtant encore parler à tout le monde. Le contre-exemple, pour moi, c'est l'Unplugged de Nirvana, que je ne trouve pas très bon. Je n'arrive franchement pas à comprendre pourquoi des gens aiment ce disque ; le traitement acoustique n'apporte rien aux chansons. Faire du Metallica en acoustique me plairait plus." Au fil de la journée, Will Oldham confessera "deux ou trois autres passions totalement inavouables". Sans qu'on puisse lui extorquer un seul nom.

Louisville s'est installé dans une boucle du fleuve Ohio, à un endroit où des rapides extrêmement violents obligeaient les bateaux à s'arrêter. On déchargeait et on acheminait le fret par la route, à 500 mètres de là, vers d'autres bateaux. C'était avant qu'on ne construise le barrage qui laisse aujourd'hui sourdre des flots torrentiels. Les berges, régulièrement inondées, offrent un paysage d'apocalypse, zébré de troncs tordus et de détritus laminés par le débit.

Pas de centre, mais une juxtaposition de quartiers répondant à une organisation de l'espace tristement banale : aux Noirs les maisons de bois menaçant ruine et autres pièges à feu ; aux Blancs les demeures cossues dans des zones verdoyantes, comme le long de Bardstown Road, enclave germanopratine dédiée aux vendeurs de livres anciens, aux disquaires branchés et aux vendeurs de guitares vertigineuses. "Je vous laisse faire un tour par-là. Je ne goûte pas trop l'ambiance de ce genre de boutique." C'est dit naturellement, sans dédain. Simplement, la musique de Will Oldham ne nourrit pas ses fantasmes aux fontaines d'abondance du rêve ordinaire. Le Guitar Emporium de Bardstown Road mérite pourtant le détour : une New-Yorker de chez D'Angelico, hors de portée boursière, voisine avec une douzaine de Martin D-28. Il y a même une copie Selmer du vieux Joseph Di Mauro, qui paraît bien seule si loin de la rue des Vignoles qui l'a vue naître. Mais pas moyen de lever les réticences du jeune homme à venir faire le badaud. "Je ne joue jamais pour me distraire. C'est toujours un plaisir de jouer, mais si ça n'est pas dans l'idée qu'il va en sortir des idées neuves, ça me semble être du temps perdu. Je ne me souviens pas avoir jamais voulu ressembler à qui que ce soit. Depuis que j'ai commencé à faire de la musique, je dois connaître quinze ou vingt chansons déjà existantes, mais je ne vois pas l'intérêt de jouer les chansons des autres. Je préfère de loin écouter des disques. Apprendre la guitare était pour moi indissociable du désir d'écrire. Toute ma vie est structurée autour de l'écriture, tout ce que je fais doit y participer." Belle obstination, qu'on retrouve dans l'intransigeance de ses choix musicaux et qui cohabite harmonieusement avec une curiosité réelle pour tout ce qui touche à la musique actuelle, à ses réseaux de diffusion, à son importance dans la culture dominante. A voir un tel enthousiasme à discuter de la vie des labels indépendants et de la scène alternative, on est fondé à se demander si une telle ouverture d'esprit est naturelle ou s'il s'agit du travail de la maturité. "Si naturel veut dire nécessaire, oui. Le fait de collaborer avec quelqu'un comme Steve Albini peut nous permettre théoriquement de vendre plus de disques, mais l'important est avant tout de travailler avec des personnes qui ont une approche différente de la musique. On n'a pas le droit de se répéter, d'enregistrer des albums identiques. Je ne me trouve pas particulièrement ouvert d'esprit — je serais même plutôt fermé si je considère le nombre de gens avec lesquels je ne travaillerais pour rien au monde. Quand j'écoute un disque, c'est toujours en relation avec ce que je cherche en général dans la musique et j'ai des critères très précis : le degré d'expérimentation, le risque que prennent les musiciens, comment ils sonnent, de quoi ils ont l'air sur scène, etc. Pendant un concert, je ne me sens jamais frustré ou limité. Je ne me sens pas plus contraint de reproduire le son des disques. La seule limite que je connaisse, c'est de savoir si le courant passe ou pas avec un musicien. Il y a à cet égard des choses que j'aime, le dernier clip de LL Cool J par exemple, sans me sentir le moins du monde impliqué dans ce genre de musique."

Photo : Renaud Monfourny

Sur la route qui ramène à Prospect, un restaurant tenu par un journaliste s'est autoproclamé spécialiste national du barbecue. La bouffe est infecte, comme partout, mais à voir la diversité des sauces proposées, on mesure un peu mieux la vraie beauté qu'il y a à devenir un puits de science dans un domaine absolument anodin. En fouillant dans la chair cramée de ses spare-ribs, Will Oldham s'enthousiasme à propos du Derby du Kentucky, "les trois minutes les plus excitantes de l'année", de la course de bateaux à aube qui doit avoir lieu à cette occasion, de la manière étrange dont la culture américaine diffracte comme un prisme tout ce qui la traverse. "Je ne sais pas exactement ce que signifie le fait d'être américain, mais je sais que tout ce que j'aime passe par là. Ca fait partie des choses auxquelles je ne peux pas échapper. J'aime la manière dont les autres cultures sont filtrées par la culture américaine. A la limite, je trouve ça plus valable de lire un livre sur l'Afrique ici que d'aller en Afrique, ou d'écouter du Gainsbourg à Louisville plutôt qu'à Paris. Ce qui m'intéresse, c'est la relation que je peux construire avec des choses éloignées. Quelqu'un qui écoute Palace Music à Paris plutôt qu'à Louisville a des chances d'entretenir une relation plus forte à cette musique. Par exemple, c'est parce que le raï est si difficile à dénicher ici qu'il m'intéresse : le manque a toujours été une de mes grandes motivations. Plus on s'approche de la source de ce qu'on aime, plus on perd de vue les raisons pour lesquelles on aime — c'est comme ça que je le ressens. Beaucoup de gens de la région sont devenus musiciens justement parce que nous n'avions ni NME ni Melody Maker, qu'il était assez difficile d'accéder à des musiques un peu confidentielles." Sous ses allures frustes, la musique de la galaxie Palace réalise à elle seule cet affranchissement vis-à-vis de tous les dogmes, fussent-ils indépendants. Le contraste entre la névralgie nauséeuse des musiques et la violence expressive des textes, poussé un cran plus loin sur le nouveau Arise therefore, dit tout le travail qui se cache derrière cette fausse simplicité, ces lambeaux de guitares, ces harmonies en haillons et cette voix au bord de l'épuisement. Précisément, un travail de sape, une attaque en règle contre le ventre mou du confort musical, jusqu'à risquer le silence radio en signant des titres aussi "explicites" que There is cum in your hair and your dick is hanging out — soit approximativement "Il y a du foutre dans tes cheveux et ta bite pendouille". "Les gens ont besoin de trouver quelque chose qui leur corresponde, qui réponde à ce qu'ils ressentent. Si je savais que des gens refusent d'écouter mes derniers morceaux à cause des titres, ça m'ennuierait un peu, mais je ne crois pas que ça puisse arriver. Tout ce qui est cru et direct dans un texte répond avant tout à une nécessité, c'est justifié par la musique. L'important est de créer une familiarité avec l'auditeur, sans rien céder de ce qu'on est. Je ne me vois pas faire du punk-rock pour plaire à un nouveau public ; en revanche, ce serait assez cool d'entendre les Young Gods ou Ministry reprendre des chansons de mon nouveau disque."

On sent qu'il ne faudrait pas le pousser beaucoup pour lui faire avouer quelque délectation inavouable pour des musiques légèrement sous-évaluées par son public ordinaire. Le travail avec Steve Albini, son intérêt (amusé) pour les sous-chaussettes humaines de Royal Trux et sa rage à trouver des choses un peu bruyantes sur la bande FM de l'autoradio laissent entrevoir un bout de jardin secret plutôt, euh, sonique. Ce n'est sans doute pas demain qu'on le verra marquer Cannibal Corpse à la culotte, mais une telle appétence pour le vacarme devrait déboucher un jour sur des choses surprenantes. "Je ne m'attendais pas à ce que le disque sonne comme il le fait, mais pour ce qui est des climats et des textes, je savais très bien dans quelle direction je voulais aller. Vers plus de rudesse, plus de nudité. Chaque disque, chaque single est unifié par quelque chose de différent. Le "concept" d'un disque n'est pas une chose préméditée, plaquée sur de la musique. Je pense toujours en termes d'album à venir. Les chansons s'accumulent et créent différents ensembles assez naturellement." Et lorsqu'on ose l'interroger sur sa singulière prolixité, déboulant ainsi sur le terrain glissant de l'évocation de sa musique, la réponse apparemment difficile se fraie un chemin dans le rempart de la timidité : "Ca arrive assez fréquemment qu'une chanson ne fonctionne pas : il peut y avoir différents éléments qui cohabitent, une mélodie, un accompagnement, des paroles —, et pourtant ça ne marche pas. Dans ce cas-là, je préfère ne pas m'obstiner et abandonner la chanson en question. Mais il arrive aussi qu'une mélodie trouve tout d'un coup sa cohérence rien qu'en lui adjoignant un accompagnement différent de celui d'origine. Tout est une question de patience. Lorsque je présente un nouveau morceau aux musiciens, c'est en imaginant leur réaction, en sachant par avance comment ils vont l'entendre."

Bizarre mélange de rigidité caractérielle — la séance photo finira par lui porter très visiblement sur les nerfs — et de perméabilité à ce qui l'entoure, la personnalité de Will Oldham est sans doute l'une des plus complexes de la nouvelle scène américaine. Elle contraste étrangement avec l'apparente simplicité de ses musiques à l'os, comme si la nudité revendiquée de cet art saumâtre n'était qu'un réseau touffu de masques, de protections, de secrets enfouis. Rien de plus opaque, finalement, que cette musique-là, dans laquelle on n'entre pas comme dans un moulin. Tout ce qu'il dit de la culture américaine pourrait s'appliquer à lui, tant l'étendue de ses intérêts est insoupçonnable pour qui prendrait ses airs qui déchantent au pied de la lettre. Il y a un abîme épatant entre ce jeune homme qui pense sérieusement à aller vivre quelque temps à Los Angeles "parce qu'il y a des clubs où l'on peut écouter de la musique du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est" et l'aridité de ses chansons anorexiques. C'est que l'esthétique Palace tient aussi aux conditions économiques qui l'ont vue naître. "Parfois, je me dis que j'aimerais pouvoir disposer d'une semaine entière de studio pour enregistrer seulement les parties vocales et chercher un peu des idées. Ca ne s'est jamais produit jusqu'à présent, pour des raisons financières. Il y a aussi le fait que personne dans mon environnement ne travaille comme ça. Mais quand je vois que quelqu'un comme Dwight Yoakam peut prendre des mois pour enregistrer un album, je ne comprends pas vraiment. Jusqu'à présent, je n'ai travaillé qu'avec des musiciens et des ingénieurs qui saisissent parfaitement ce que je veux. Ca limite les problèmes. Un enregistrement n'est jamais une expérience sans douleur. Il n'y a eu qu'un single où tout s'est passé comme dans un rêve — deux titres en six heures — mais sinon, c'est toujours une expérience difficile". Un sourire un peu contrit marque la fin de la rencontre. L'enfant du pays s'en va dire bonsoir à sa mère avant d'aller porter son blues marmoréen sur les routes d'Europe. Où il ira cueillir, en faucheur d'images fortes, de nouveaux déchirements familiers.

Gilles Tordjman

|

Les Inrockuptibles numéro 55 du 30 avril au 6 mai 1996 pages 16 à 21 |